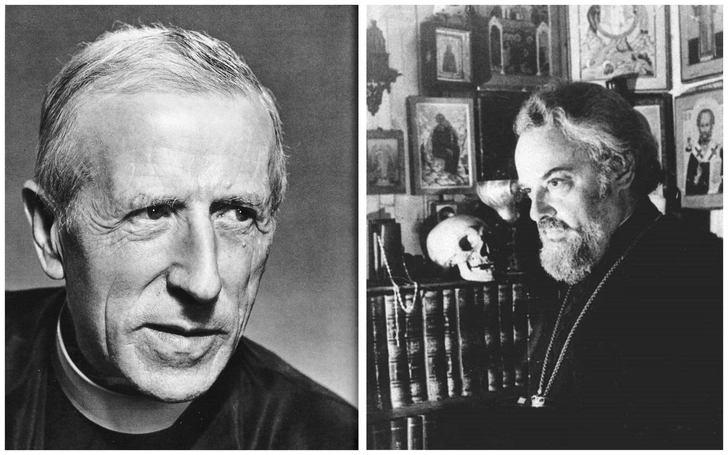

9 сентября 2025 года исполнилось 35 лет с момента трагической гибели протоиерея Александра Меня. В памяти он остался, в первую очередь, как проповедник и богослов, чье творчество вполне сохраняет актуальность и по сей день. Мень создал монументальную, внутренне непротиворечивую схему мироздания, постаравшись доказать, что достижения науки никак не противоречат христианству — в частности, он был одним из первых православных эволюционистов.

И в этом плане интересно сравнить его взгляды с воззрениями другого видного богослова — католика Пьера Тейяра де Шардена, основоположника современного теистического эволюционизма. Отец Тейяр, будучи священником-иезуитом, всю жизнь занимался антропологией и палеонтологией, участвовал в археологических раскопках. В своих философских трудах Тейяр де Шарден пытался примирить христианство и научно-эволюционный подход.

Мень с большим интересом относился к воззрениям отца Тейяра: с чем-то соглашался, с чем-то полемизировал. Vokrugsveta.ru рассказывает, как Мень и Тейяр де Шарден пришли к своим идеям.

В поисках недостающего звена

К началу XX века наука уже накопила огромное количество данных, шедших вразрез с младоземельным креационизмом, основанном на буквальном толковании библейских сказаний о сотворении мира за шесть дней. Противники христианства пытались использовать эти данные ему во вред, внушая, что, дескать, традиционная религия — не более чем набор устаревших мифов.

Жизнь требовала появления в церковной среде человека, который сумел бы поднять брошенную атеистами перчатку и интегрировать свежие научные достижения в христианское вероучение. И такой человек появился на свет 1 мая 1881 года во французской Оверни. Звали его Мари Жозеф Пьер Тейяр де Шарден.

Биография отца Тейяра сама по себе очень увлекательна. Родившись в католической семье, он получил блестящее образование, став специалистом в столь далеких друг от друга областях, как теология, философия, математика и палеонтология. В молодости работал преподавателем химии и физики, а в 1911-м был рукоположен в священники. Но и после этого Тейяр де Шарден не оставил занятий наукой.

Твердо встав на позиции эволюционизма, он увлекся поисками «недостающего звена» — существа, что, по мнению антропологов той эпохи, стояло между древней обезьяной и современным человеком. В ту пору отец Тейяр работал в Институте палеонтологии человека при парижском Музее естественной истории, принимал участие в раскопках на северо-западе Испании.

Его научные занятия прервала Первая мировая война, которую священник, призванный в декабре 1914 года, прошел санитаром-носильщиком до самого конца. Именно во время войны, в 1916-м, он написал свое первое эссе «Космическая жизнь».

После окончания боевых действий отец Тейяр учился в Сорбонне, а в 1922-м защитил докторскую диссертацию в Парижском католическом университете в области естественных наук по теме «Млекопитающие нижнего эоцена Франции». Годом позже Тейяр де Шарден отправился в исследовательскую экспедицию в Китай, где с перерывами трудился до 1946-го. Он изъездил эту страну с геологическими экспедициями; посещал и Монголию, как раз ставшую к тому времени клондайком для палеонтологов, а также Памир, Бирму, Индию и Яву.

В 1929 году исследователь участвовал в стратиграфических работах на раскопках близ поселка Чжоукоудянь (пригород Пекина), где был найден хорошо сохранившийся череп жившего около 700 тысяч лет назад «пекинского человека» — синантропа (ныне относится к виду Homo erectus).

Отец Тейяр сотрудничал Анри Эдуаром Проспером Брёйлем — католическим священником, археологом, антропологом и специалистом по палеолиту и истории первобытного искусства. Изучая находки, сделанные в Чжоукоудяне, Тейяр де Шарден и Брёйль пришли к выводу, что синантропы, сохранившие в своем облике обезьяньи черты, пользовались примитивными орудиями и, возможно, огнем. Вот оно, недостающее звено!

Направляясь к «точке Омега»

В 1946 году отец Тейяр вернулся во Францию. Увы, начальство ордена иезуитов, недовольное «свободомыслием» священника, запретило ему публиковаться и выступать на людях. Умер он в Нью-Йорке от сердечного приступа — 10 апреля 1955 года, в Пасхальное воскресенье.

После его смерти работой в архивах умершего ученого занялась группа его коллег и друзей, в которую вошли в том числе и столь выдающиеся люди как Брёйль, Джулиан Хаксли, Арнольд Тойнби. Стараниями участников группы к изданию было подготовлено десятитомное собрание сочинений усопшего священника.

Основы своего учения Тейяр де Шарден изложил, в частности, в книгах «Феномен человека» и «Божественная среда». В них он увлеченно полемизирует с томизмом, господствующим на тот момент направлением католической мысли, сочетающим философию Аристотеля с христианским мировоззрением: критикуя его за неспособность показать живую динамику творения.

Сам же Тейяр де Шарден, когда он рассуждает о происхождении всего живого, о планетарной эволюции, пользуется исключительно научным аппаратом, без какой-либо примеси мистицизма или спиритуализма в узком смысле слова.

Спор между спиритуализмом и материализмом он считал непродуктивным. «По моему убеждению, эти две точки зрения требуется объединить, и они скоро будут объединены в рамках своего рода феноменологии или расширенной физики, в которой внутренняя сторона вещей будет принята во внимание в той же мере, как и внешняя сторона мира. Мне кажется, иначе невозможно дать связное объяснение всего феномена космоса в целом, к чему должна стремиться наука», — рассуждал исследователь.

Он вполне разделял концепцию Владимира Вернадского о «ноосфере», но наполнял ее собственным пониманием. По мнению Тейяр де Шардена, человечество по мере своего развития стремится к максимальной степени организованности и самоконцентрации — и, в конце концов, эволюционирует в некий мыслящий суперорганизм, в котором все люди будут едины, сохраняя одновременно и личностную индивидуальность. В какой-то момент человечество достигнет некой «точки Омега», или, как выражается отец Тейяр, «центра, сияющего в центре системы центров».

В сущности, «точка Омега» есть символическое обозначение Христа, который, как пишет Тейяр де Шарден, и является главной и единственной целью эволюционного прогресса. Только и именно Христос всегда был центром притяжения жизни, а развитие Вселенной происходило в соответствии с естественными законами, предусмотренными Творцом, предначертавшим, что человечество должно пройти путь от животного к Абсолюту.

«Если кооперирование нескольких миллиардов клеток в мозг может породить нашу способность сознания, то еще более допустима идея, что какое-то кооперирование всего человечества или его части предопределит то, что Конт (Огюст Конт, французский философ и социолог XIX века — прим. авт.) называл сверхчеловеческим верховным существом», — размышляет отец Тейяр.

Отсюда и оптимизм Шардена: человек не расточится, не погибнет, но, последовательно преодолев все этапы своего развития, воплотит мечту и осуществит идеал слияния с Вседержителем.

Естественно, столь дерзкие для своего времени мысли вызвали противоречивый отклик. При жизни отца Тейяра считали едва ли не еретиком, запрещали преподавать и публиковаться. Затем отношение к его идеям начало меняться. «Католики гордятся им, коммунисты издают его книги, хотя и те и другие далеки от того, чтобы полностью разделить идеи тейярдизма», — писал в 1981 году Александр Мень в предисловии к «Божественной среде».

Тейяр де Шарден по-прежнему актуален своей небезуспешной попыткой увязать религию и науку, которые, как традиционно считалось в течение многих лет, смотрят в разные стороны. Интерес у многих вызывает и необыкновенная личность отца Тейяра. В частности, он стал прообразом отца Поля Дюре, одного из героев философского блокбастера «Гиперион» писателя-фантаста Дэна Симмонса.

Три акта творения

Идеи столь выдающегося мыслителя не могли пройти мимо отца Александра Меня — тем более, что он по складу своей личности и интересам был схож с отцом Тейяром. Отец Александр, будучи пылким христианином, в то же время питал горячий интерес к биологии и палеонтологии, знатоком которых он являлся.

Именно любовь Меня к биологии обусловила его поступление в Московский пушно-меховой институт — в котором он отучился полный курс и был отчислен в 1958-м практически перед самым выпуском: из-за того, что отказался отречься от своих религиозных убеждений.

Выбрав путь священника, Мень не ограничился одними лишь повседневными делами — он, обладая громадным багажом знаний, занялся написанием богословских трудов. В частности, отец Александр создал грандиозное сочинение в семи томах «История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни», в котором проследил духовную историю человечества от момента его зарождения до земной жизни Иисуса Христа включительно.

Рассуждая об истоках творения, Мень не мог не коснуться и столь тонкого момента, как происхождение биологической жизни на Земле. При наличии имевшегося у него багажа знаний отец Александр не отрицал эволюционизма. Более того, он, как и Тейяр де Шарден до него, задался целью доказать, что эволюционное учение ничем не противоречит христианской картине мира.

Мень делит процесс творения на три глобальных творческих акта. Во-первых, он выделяет появление материи в результате Большого взрыва: с дальнейшим развитием космоса — галактик и планет. Во-вторых, отец Александр особо отмечает момент возникновения жизни на Земле. Он поэтически пишет о сотнях миллионов лет эволюционного развития, когда одни биологические формы постепенно сменяли другие:

«Тот день, когда в теплых водах первобытного океана появились первые мельчайшие живые существа, стал моментом вторжения в мир новой, невиданной доселе творческой энергии. Жизненный импульс, возникший в потоке природных сил, сделал материю способной к эволюции нового типа. И она начала созидать, как бы томясь в родовых муках, повинуясь властному призыву, влекущему ее вперед. От первичных существ протянулись нити к бесчисленным видам, населившим море, сушу и воздух».

При этом, подчеркивает Александр Мень, как в произведениях художника всегда чувствуется главная тема, основное направление и смысл его творчества, так и в миротворении мы можем различить центральный ствол, столбовую дорогу. Все направление эволюции вело к третьему великому акту творения — появлению человека:

«Третий творческий акт потряс мироздание тогда, когда высокоорганизованное существо стало носителем духовной личности и благодаря этому перестало быть животным. Среди диких человекоподобных существ с убегающими лбами и мрачно нависшими надбровными дугами появился Homo sapiens — Человек Разумный… Это было еще более чудесным переворотом, чем возникновение жизни.

Впервые в истории планеты та Сила, которая движет мирами, — космический Разум, скрытый за миром явлений, — отобразилась в личностном, тварном существе. До сих пор мироздание, и мертвое, и живое, только слепо-бессознательно следовало по пути эволюции, но с появлением человека Вселенная в его лице стала обладательницей духа, разума, творческого дара, и ей открылся путь высочайшего восхождения».

Теистический эволюционизм против младоземельного креационизма

При этом Мень считал, что каждый этап эволюции — это своего рода ступень к преодолению хаоса и разложения, а на вершине этой лестницы возникает очаг новой жизненной энергии. Соответственно, высшая цель развития мира — это Христос.

Отец Александр полагал, что первые главы Библии, в которых рассказывается о творении мира Богом за шесть дней, нужно понимать не буквально, а символически. Рассуждая о фактах, подтверждающих эволюцию, Мень пишет:

«Классификация живых существ показывает иерархическую и генетическую связь между ними: в строении организмов обнаруживается общий план и гомологичные органы; у многих животных (змей, протеев, китообразных) обнаружены рудиментарные органы, потерявшие свое значение, но игравшие роль у их предков.

Эмбриология доказала, что на известных стадиях развития зародыш сохраняет черты строения предшествующих классов (так, человек имеет в эмбриональный период жабры и хвост). Укрепили трансформизм и биохимия, и генетика. И наконец, находки костей и отпечатков вымерших животных убедительно показывают, что некогда обитатели Земли были иными, чем теперь. Палеонтология позволяет связать между собой классы, отряды и виды животных».

Далее отец Александр подчеркивает, что геология и астрофизика со всей ясностью показали: развитие присуще также миру неорганическому, звездам и всей Вселенной. При этом, по его словам, частные механизмы эволюции имеют для верующего человека роль второстепенную. Главное же заключается в следующем:

«Эволюция для христианского сознания есть не просто движение вперед, но и возвращение твари на пути, предначертанные Творцом, ибо поток развития направлен к созданию человека, чье призвание — одухотворить мир и сделать его открытым для новых творческих деяний Бога. Таков смысл развития с точки зрения веры; наука же лишь изучает формы и этапы становления природы».

Такие взгляды совершенно противоречат воззрениям сторонников младоземельного креационизма, полагающим, что Земля была сотворена за сто сорок четыре часа. Креационисты, которых по-прежнему не так уж мало в среде христиан, требуют буквально воспринимать то, что описано в первых главах книги Бытия. Причем одна из разновидностей младоземельного креационизма утверждает, что, дескать, Господь специально создал мир с костями динозавров — видимо, для того, чтобы современные палеонтологи имели работу для своих монографий и диссертаций.

Отец же Александр со своей стороны всегда призывал воспринимать начало книги Бытия не как репортаж о сотворении мира, а как икону с присущим ей символизмом.

В этом плане весьма интересно то, как Мень относился к тейярдизму. Отец Александр уделяет ему довольно много внимания в своих трудах, применяя дифференцированный подход к теологической модели Тейяра де Шардена.

Так, отец Александр весьма сдержанно оценивает ту часть воззрений отца Тейяра, которые можно охарактеризовать, как «панпсихизм». Суть этого воззрения заключается в том, что, по мнению Тейяра, психикой обладают не только живые существа, но и материя. Соответственно, все шаги развития жизни являются естественным следствием наличия в материи этой некой зачаточной психики. Значит, на уровне появления жизни, появления сознания мы видим лишь сгусток этой психичности. То есть, отец Тейяр, по сути, воспринимает появление человека не как переход на принципиально качественно новый уровень, а лишь как некую сверхконцентрацию психики.

Отец Александр считал, что такая точка зрения недостаточно подчеркивает качественное различие трех ступеней эволюции: неживой материи, жизни и человека:

«Тейяр слишком глубоко проникнут чувством всеобщей одушевленности, и эти переходы от одной ступени к другой часто кажутся ему не столь существенными. Но тем не менее он, вопреки своей основной интуиции, указывает на значение скачков в развитии».

Как и почему в мир пришла смерть

Непреодолимой стеной в эволюционном учении для христианского сознания долгое время оставался вопрос смерти. В течение многих столетий считалось, что смерть появилась в нашем мире как результат человеческого грехопадения. Было очень нелегко признать, что смерть существовала в нашем мире и до грехопадения Адама, что она постигла бесчисленные мириады бессловесных тварей, живших задолго до появления человека. Как же объясняют появление смерти сторонники теистического эволюционизма?

Для Тейяра де Шардена этот вопрос попросту не стоит: для него феномен смерти не нуждается в объяснениях. Смерть есть — и все, это лишь проявление множественности материи. Для отца же Александра, напротив, проблема возникновения смерти представляет большой интерес. В итоге он приходит к убеждению, что изначальным источником смертности является, конечно, грехопадение — но не человека, а грехопадение, произошедшее на заре времен в ангельском мире:

«Это могло произойти еще в самый момент Великого Взрыва, когда развернулись пространства и времена, когда заработали законы, действующие и поныне. Именно тогда в мироздании и появилась струя Хаоса».

После того, как совершилось грехопадение в ангельском мире, этот разлад проник и в мир естественный.

— Далее с появлением Адама возникает ноосфера — и человек совершает уже свой собственный акт грехопадения. Грехопадение человека отец Александр связывает с появлением магизма, со стремлением людей подчинить себе мироздание таким вот окольным путем, минуя Бога, — объясняет идеи Меня аспирант Санкт-Петербургской духовной академии, преподаватель кафедры библеистики, священник Евгений Тимофеев. — После этого начинается тот драматичный этап истории, когда падший человек не сумел реализовать свое изначальное призвание, состоявшее в том, чтобы восстановить гармонию в космосе.

Затем, по словам отца Евгения, сила Божественного Логоса приводит к тому, что в ходе диалога Бога и человека формируется Божий народ, сыны Авраама. Искание Бога, свойственное всему человечеству, особенно активно происходит в потомстве Авраама — и наконец эпицентром становится вхождение Логоса в ноосферу, то есть свершается земное воплощение Господа Иисуса Христа.

— После же смерти и воскресения Христа начинается новый этап жизни человечества. История христианства, конечно, не лишена сложностей, но она ведет, так или иначе, к дню Господнему, к точке Омеги, в которой должно произойти возрождение человечества к Вечности — в этом отец Александр сходится с Тейяром де Шарденом, — добавляет отец Евгений. — И здесь очень важно отметить в мировоззрении Тейяра де Шардена позитивную перспективу развития человеческой истории, присущий отцу Тейяру оптимизм — все линии эволюции, приходя в точку Омеги, соединяются в Боге.

Даже поверхностный анализ творчества отца Александра позволяет увидеть, что он не был слепым последователем Тейяра де Шардена — ведь Мень неоднократно его критикует по ряду нюансов. И вместе с тем, умея выделить в тейярдизме важные, ценные моменты, отец Александр встраивает их в рисуемую им картину мироздания, отмечая, что наука и вера взаимодополняют друг друга.

Точки божественного вмешательства

В современном христианстве идеи младоземельного креационизма, хотя еще и имеют место, постепенно переходят в разряд маргинальных.

— В данный момент в Русской Православной церкви сформирована комиссия, призванная составить официальный документ, в котором будет высказана позиция РПЦ по теме эволюции. Можно констатировать, что многие современные уважаемые православные богословы вполне признают: физическая смерть существовала в животном мире и до грехопадения Адама, — подчеркивает отец Евгений.

При этом представители младоземельного креационизма продолжают яростное сопротивление. Многие верующие, особенно представители старшего поколения, все еще настаивают на буквальном понимании первых глав книги Бытия.

Помимо Тейяра де Шардена и отца Александра Меня, наиболее полно концепцию теистического эволюционизма выразил американский христианский философ Холмс Ролстон III. В своей книге Three Big Bangs: Matter-Energy, Life, Mind Ролстон пишет, соответственно, о «трех больших взрывах», которыми стали возникновение материи и энергии, жизни, сознания.

— Эти три перехода — от небытия к бытию, от неживого к живому и от бессознательного к сознательному — вот три точки, в которых мы неминуемо должны признать Божественное вмешательство. Иными словами, мир не мог возникнуть без Бога; без Бога не могла возникнуть жизнь; без Бога не могло возникнуть сознание, — говорит отец Евгений. — Но есть в рамках христианского богословия и другая точка зрения. Она гласит, что указанные три акта не являются специфическими вмешательствами Бога в жизнь Вселенной, а стали естественным следствием тех законов, которые Господь в нее вложил.

Так или иначе, за разумным устройством мироздания, наличием высокоорганизоаванной жизни и человеческого сознания стоит Творец — таков постулат креационизма.

Конечно, атеист вполне может задать неотразимые, с его точки зрения, вопросы. Зачем Господу захотелось создавать бесчисленные поколения всех этих микроорганизмов, трилобитов, кистеперых рыб, ракоскорпионов, динозавров, саблезубых тигров, мастодонтов, мамонтов и прочих причудливых тварей? Почему нельзя было сразу же начать с сотворения человека? К чему были все эти сотни миллионов лет «бессмысленной» на первый взгляд биологической истории?

Есть разные варианты ответа на эти вопросы, но лучше удовольствоваться самым простым. Например, его дал писатель Клайв Стейплз Льюис: «Ночное небо наводит на мысль, что неживая природа имеет для Бога ценность, о которой мы не догадываемся».

Каждая часть творения имеет свою роль и значение в глазах Творца — даже если нам это значение и не ясно. И здесь стоит просто смиренно признать ограниченность нашего понимания.