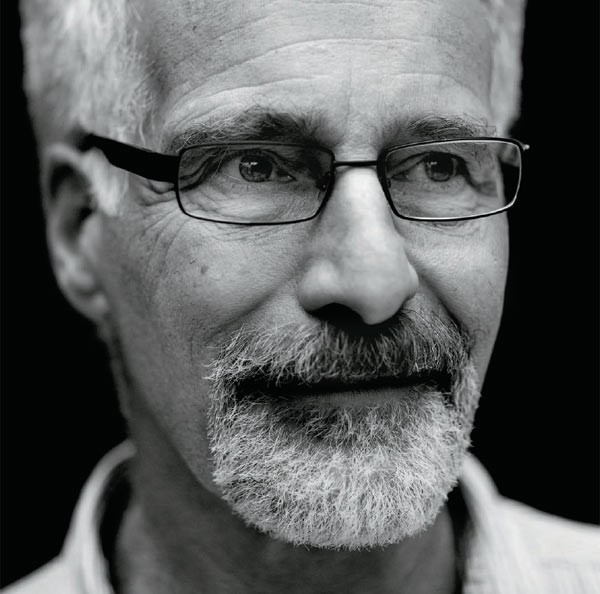

Нейробиолог и психолог Марк Льюис в молодости экспериментировал с наркотиками, попал в тюрьму и вылетел из аспирантуры. Но, преодолев пристрастие, он вернулся к наркотикам уже как ученый: занялся исследованием физиологических механизмов зависимости

Как вы увлеклись наукой?

Ребенком я интересовался Солнечной системой, планетами, полетами в космос. У меня была коллекция камней и набор юного химика.

Это 1960-е годы?

Даже 1950-е. Я родился в 1951-м. Годам к восьми-девяти уже увлекся химией. В Канаде я учился в самой обычной плохой школе, а потом родители отправили меня в частную школу-интернат Табор (в штате Массачусетс в США. — М.Г.). Там мне было очень плохо, так что уроки химии — это почти единственное, что приносило мне удовольствие. Я полюбил периодическую таблицу. Она такая симметричная, такая чудесная!

Потом вы учились в университете в Беркли. Что вы там делали?

Все на свете, от английского до астрономии. При этом курс по астрономии назывался «Жизнь на других планетах» или что-то в этом роде, потому что это был Беркли. А на самом деле курс был о том, какие условия должны были бы существовать в других солнечных системах, для того чтобы там могла зародиться жизнь. Но я еще не был ученым.

А когда вы им стали?

Спустя много лет. В Беркли я в результате получил диплом по специальности «музыка». Я, поверите ли, играл на ситаре, причем очень серьезно. Но в какой-то момент понял, что будущего у канадского ситариста нет, и тогда я решил стать психологом. Так что я получил второй диплом, уже по специальности «психология», и поступил в аспирантуру. Я думал, что хочу стать клиническим психологом, но это оказалось ошибкой.

А это как выяснилось?

Это связано с моей наркотической зависимостью. К тому времени, как я стал аспирантом, я уже был в плохой форме. Я принимал наркотики — фармацевтические препараты, которые я крал где мог.

Что именно?

Демерол, например. Я изобрел хитроумный способ попадания во врачебные кабинеты, тащил оттуда все, что плохо лежало.

Это когда вы работали стажером в психиатрической больнице?

Да. Там меня в конце концов и арестовали. Меня исключили из аспирантуры, уволили из больницы и дали условный срок. А я все еще думал, что хочу быть психологом! Но, понятно, мне пришлось вернуться на исходные позиции — я мыл окна, красил дома. Спустя три или четыре года мне удалось вновь поступить в аспирантуру. В тридцать лет я наконец прекратил употреблять наркотики и мог полностью сосредоточиться на учебе. И меня очень заинтересовали эмоции — изучение того, как они устроены.

У меня был профессор-психоаналитик, немного тронутый, но очень, очень интересный. И еще один профессор, когнитивист, который увлек меня изучением развития. Постепенно меня перестала привлекать перспектива стать клиническим психологом — тем, кто сидит с пациентом в комнате и пытается помочь решить его проблемы, — и стала интересовать собственно психологическая наука.

Это уже восьмидесятые?

Да, я начал эту учебу в 1983-м.

То есть это было задолго до того, как нейропсихология вошла в моду?

Да. Эпоха бихевиоризма более или менее закончилась, в моде была когнитивная психология. В 1985 году вышла книжка Говарда Гарднера «Новая наука о мозге. История когнитивной революции» (The Mind's New Science: A History of the Cognitive Revolution. — Прим. ред.). Было здорово. Больше всего меня тогда интересовало то, как сложность репрезентации, уровень возможной абстракции, то есть сами когнитивные структуры, систематически меняются с возрастом. А это намекает на механизмы, благодаря которым происходят эти изменения, объем рабочей памяти например. К концу 1980-х все говорили о динамических системах.

Это что такое?

В конце 1980-х вышла книга «Хаос» (Chaos: Making a New Science, автор Джеймс Глик. — Прим. ред.), меня просто пленили эти идеи.

Что именно?

Главным образом, идея самоорганизации. То, что формы высшего порядка рождаются из взаимодействия форм низшего порядка. Мне показалось, что именно этой мысли не хватало, чтобы понять принципы развития человека. Все, что может взаимодействовать — когнитивные, эмоциональные и другие элементы, — взаимодействует, самовоспроизводится и, в конце концов, продуцирует новое: когнитивное развитие и развитие личности.

Я смог совместить две темы, которые меня интересовали — эмоции и когнитивность, — и думать о развитии личности, для понимания которого я использовал идею самоорганизации. Как появляется та или иная личность? Как люди становятся теми, кто они есть? Это не предначертано, не изготовлено заранее, это не генетика. Так что же, черт побери, происходит?!

И что вы решили?

Я решил, что, для того чтобы понять, как формируются когнитивные процессы, необходимо иметь в виду процессы эмоциональные. Необходимо изучать эмоциональные схемы и то, как формируются они. Теория самоорганизации гласит, что в сложных, динамических системах на первых этапах развития присутствует высокий уровень свободы, а по мере того как формируются системы высшего порядка, уровень свободы уменьшается. Появляется функциональная, кристаллизованная система, у которой, если можно так выразиться, есть собственная идентичность. Я применил эту теорию к формированию личности — и все сложилось.

Какого рода исследования вы вели?

В рамках моей диссертации я изучал младенцев, то, как они выражают эмоции, например тревогу — в основном из-за расставания, и сопоставлял появление эмоций с прохождением разных стадий когнитивного развития. Но меня интересует, как эмоции влияют на когнитивные процессы, а не наоборот. Так что я все больше интересовался эмоциями как некой силой, которая выстраивает когнитивные связи. Как это устроено? Этот вопрос и привел меня в результате к нейробиологии, потому что психологических инструментов недостаточно, для того чтобы на него ответить. Психологические инструменты слишком грубы.

В психологии ты замеряешь поведение, нет способа увидеть, что за ним стоит. Ты записываешь поведение на видео, анализируешь выражение эмоций. Я провел много времени за этим занятием, кодировкой выражений лица. Но на самом деле связь между выражением лица и той или иной эмоцией — уже неочевидная вещь, тем более после младенческого периода.

Когда вы перешли в нейронауку?

Наверное, году в 2000-м. У меня был годовой академический отпуск, и я провел его, работая с Доном Такером в Орегонском университете. Он нейропсихолог, изучающий развитие, и мне его исследования кажутся выдающимися и с теоретической, и с технологической точек зрения. Его в большей степени, чем кого бы то ни было, можно назвать изобретателем ЭЭГ (электроэнцефалограммы. — Прим. ред.) высокой плотности. Я у него научился делать ЭЭГ. Потом я вернулся в Торонто, где был профессором в университете, и начал проводить исследования на основе ЭЭГ. Я делал ЭЭГ детям. Меня интересовало регулирование эмоций — это понятие существовало в психологии развития, а я хотел попытаться увидеть, что происходит в мозге.

И что вы делали с детьми?

Заставлял их страдать. Испытывать отрицательные эмоции. Тревогу.

Каким образом?

Ну не очень жестоким. В первом исследовании мы смотрели на детей от четырех до шести лет. Мы показывали им на экране фотографии людей с разным выражением лица: сердитым, счастливым, нейтральным, грустным и так далее. И мы смотрели на разницу реакций на сердитые лица и счастливые или нейтральные лица, исходя из того, что вид сердитого лица заставит ребенка испытывать какую-то тревогу. Ну и представьте себе: вы маленький ребенок в темной комнате, а с экрана прямо на тебя смотрит сердитый человек.

Человек на экране — взрослый?

Взрослый. Правда, дети сидели все-таки на коленях у родителей.

По прошествии двенадцати лет вам не кажется, что ЭЭГ — это очень грубый инструмент? Или это был адекватный инструмент для тех исследований?

ЭЭГ — грубый инструмент в некоторых отношениях. То есть в пространственном отношении он гораздо грубее ФМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография. — Прим. ред.). А вот во временном он очень точен.

То есть вы можете определить, в какой доле что-то происходит...

Ну да. Что это, скажем, дорсальный отдел или вентральный. Но, понимаете, речь идет о подтверждении или опровержении гипотезы, в этом смысле такая информация оказывается полезной. И тут все происходит быстро, потому что ты видишь изменения в электрических полях — не то что с ФМРТ, когда ты наблюдаешь за поступлением кислорода, которое происходит медленно. Дон Такер вообще сказал бы, что использовать ФМРТ, чтобы определить, что происходит в мозге, — это как по содержимому мусорного ведра пытаться определить, что произошло на вечеринке накануне.

То есть вы хотите сказать, что метод ФМРТ не так прекрасен, как принято считать?

Вы слышали об исследовании дохлой рыбы? В сентябре 2009 года кто-то опубликовал результаты исследования ФМРТ дохлой рыбы (тушу лосося поместили в сканер, «показывали» ей фотографии людей с разным выражением лица — и в мозге мертвой рыбы были зафиксированы признаки активности. — М.Г.). Это была нашумевшая история. Хотя, конечно, ФМРТ — очень продвинутый инструмент, в этом нет сомнений.

Но дает очень много информации, которую можно при желании толковать как угодно. А как вас, психолога, приняли нейробиологи, когда вы пришли работать на их территории?

Между нейробиологией и психологией тесные связи. Многим из тех, кто занимается изучением когнитивных процессов с точки зрения нейробиологии, интересно, что их результаты значат для психологии. То же самое и с учеными, которые изучают нейробиологию эмоций — им интересно соотнести свою работу с клиническими исследованиями таких вещей, как тревожные расстройства и другие психологические расстройства. Так что проблем не было. И с публикациями сложностей не возникало — мы часто печатались в журналах по психологии развития, где нейронаука приветствуется, но и в нейробиологические журналы тоже попадали.

А ваша собственная идентичность? Вы перестали в какой-то момент считать себя психологом и стали думать о себе как о нейроученом?

Пожалуй, со временем. Я перестал читать журналы по психологии развития — мне стало невыносимо скучно. Начал читать журналы о нейробиологии. Тогда, видимо, и переключился с одной идентичности на другую.

И ваш круг общения изменился?

Да. Я стал ездить на нейробиологические конференции, восхищаться тем, что там рассказывают. Дело же именно в том, кем ты восхищаешься.

Ваша книга посвящена тому, как устроены алкогольная и наркотическая зависимости. Но вы же не проводили такого рода исследований?

Книга не вполне часть моей научной жизни: для того чтобы ее написать, я прочитал много чужих статей. И у меня хватает знаний о мозге, чтобы понимать текущее состояние науки о нейробиологии зависимости.

Когда вам пришло в голову, что у вас есть инструменты, чтобы понять, что вы сделали с собственным мозгом?

Кажется, все было наоборот. Я подумал, что здорово было бы написать книгу, в которой опыт сию минутной реальной жизни переплетался бы с нейропроцессами. Можно ли это рассказать так, чтобы было интересно? Можно ли сделать нейробиологические процессы, которые происходят постоянно, частью повествования? Мне казалось, никто ничего подобного раньше не пробовал. Так что попробовать решил я. А потом я уже подумал: «Какую бы мне историю рассказать?» И тогда мне пришло в голову написать о годах моей зависимости. Тогда же я стал читать научные работы о зависимости и понимать, как влияет на мозг каждый наркотик. Ведь они все разные, механизмы воздействия все разные, и, таким образом, каждое вещество открывает нам новую область нейробиологии. А уже дальше я заинтересовался тем, как вообще устроена зависимость. Это же не только наркотики.

Так как устроена зависимость?

Вообще, не так сложно. Вентральная часть полосатого тела — это центр мотивации. Это то место, где устанавливается цель, появляется влечение к этой цели. Подпитывает его дофамин, один из нейромодуляторов — когда вентральный стриатум стремится к цели, он жрет дофамин. И вот что происходит, когда появляется зависимость: ассортимент желаний сужается и сужается, пока не остается только одна цель, и кажется, что только эта одна вещь позволит тебе почувствовать себя нормально.

И когда это происходит, а точнее, пока это происходит, все знаки, связанные с этой единственной вещью, — осязательные, психологические, когнитивные, какие угодно — приводят к выбросу дофамина. Тогда дофамин переполняет вентральную часть полосатого тела, а также миндалевидную железу, и это дает неожиданное ощущение влечения, сильнейшего желания, тяги.

Получается цикл: тяга приводит к тому, что ты пытаешься эту вещь раздобыть, в процессе ты испытываешь сильнейшие эмоции, часто очень хорошие, потом вдруг ты чувствуешь себя ужасно, когда эта вещь кончается. Таким образом выстраиваются синаптические связи, в том числе и в орбитально-фронтальной коре, где происходит оценка смысла, то есть формируется представление о том, как великолепна эта вещь. Все эти процессы, когда ты раздобываешь это, хочешь это, покупаешь это, прячешь это, делаешь это, формируют связи, зацикленные на эту вещь. Результат: еще дофамин , еще более сильная тяга, еще больше синаптических связей, наполняющих эту вещь смыслом.

Означает ли это, что, если отделить наркотик от всех сопутствующих обстоятельств и просто начать давать его мне на тарелочке каждое утро, он будет приносить меньше удовольствия? Или процесс формирования зависимости нарушится?

Необязательно. У меня был приятель, который много лет «сидел» на разных опиатах. Затем переключился только на метадон — и зависимость сохранилась: он все еще нуждался в наркотике постоянно. Не то чтобы он вдруг задумался о том, что неплохо бы было бросить. С другой стороны, для меня сопутствующие волнения всегда были частью зависимости. Но вообще, зависимость очень тяжело победить: она отвечает тем нуждам, которые есть у каждого конкретного человека.

Как вам удалось победить зависимость?

Я безуспешно пытался это сделать много раз. То есть я бросал на неделю, на месяц и даже дольше. А потом мне по-настоящему надоело. Потому что испортило мне жизнь: моя девушка ушла от меня, и правильно сделала, и мне было очень стыдно за свое поведение, и я просто больше не мог. Наркотики стали мне противны. Даже когда я чувствовал к ним тягу, все равно противны.

Вы стали испытывать отвращение к самому себе?

Отвращение к самому себе не помогает, даже наоборот. Потому что когда с тобой это происходит, значит, тебе нужно что-то, что улучшит твое самочувствие. У меня вещество начало вызывать отвращение.

Разве это не повод просто переключиться на другой наркотик?

Да, но вот это не работает. Просто переключиться невозможно. Дело в психологической зависимости от конкретного вещества. Физическая зависимость у меня никогда не держалась долго.

В чем разница?

Разница огромна. Физическая зависимость, скажем, от опиатов заключается в том, что ты принимаешь опиаты (например, героин) день за днем, месяц за месяцем, и если ты остановишься, ты испытаешь тяжелые симптомы отказа и будешь чудовищно себя чувствовать на протяжении недель, скорее всего. Но я никогда не сидел ни на каком одном веществе больше чем несколько недель подряд. Я останавливался на время, потом опять начинал . Хотя, конечно, психологическая и физическая зависимости взаимосвязаны, так что симптомы «ломки» усиливают психологическую тягу к наркотику. Ужасно все это.

В книге вы по очереди разбираете разные вещества и механизмы их воздействия на мозг.

В книге я начинаю с алкоголя, потому что с него я начал и в жизни, подростком. Существуют два основных нейротрансмиттера — глутамат и ГАМК (гамма-аминомасляная кислота. — Прим. ред.). Глутамат возбуждающий, ГАМК — тормозящий. При употреблении алкоголя ты получаешь больше ГАМК и меньше глутамата. Происходит торможение — не социальное, понятно, а когнитивное. Когнитивный фокус сужается, становится практически одномерным, тебе кажется, что то, что ты говоришь, чувствуешь, делаешь, — это и есть самое главное, а вокруг одни идиоты. Информации при этом поступает меньше. Чем меньше глутамата, тем менее гибкой становится когнитивная система. Хотя это всего часть истории — эффект алкоголя может быть довольно сложным. Например, если пить достаточно быстро, выделяются опиоиды.

То есть этим объясняется разница в ощущениях от водки и от вина?

Да. И очевидно, что это быстрое опьянение приносит большое удовольствие.

И поэтому водка сначала дает прилив счастья, а потом — совсем наоборот?

Именно.

ЛСД — интересный наркотик с точки зрения нейробиологии?

ЛСД, насколько мы понимаем, обладает размером и формой молекулы серотонина, так что он попадает в синапсы, но при этом ведет себя там не как серотонин. Серотонин блокирует или фильтрует эмоции и восприятие. И когда в синапсы не попадает серотонин, мозг становится нерегулируемым. Информация продолжает поступать в огромных количествах, а фильтры отключены. Вот так устроена психоделика.

А дальше вы переключились на опиаты?

Да, и они стали моей настоящей психологической зависимостью. Опиаты устроены довольно просто. Рецепторы опиоидов располагаются по всему мозгу. И в других местах тела тоже. Наш собственный организм вырабатывает опиоиды, их функция — успокаивать, когда тебе больно, когда у тебя стресс. Когда вы принимаете опиоидные наркотики, вы наполняете эти рецепторытеми молекулами, для которых они предназначены. Получается такое суперуспокоение.

Вы отказались от наркотиков тридцать лет назад. Это значит — никогда и ничего или вы позволяете себе немного выпить?

Позволяю.

То есть в доктрину анонимных алкоголиков вы не верите?

Есть множество способов бросить, и АА — это один из них. Для кого-то он идеален, но я хочу сказать во всеуслышание, что он не для всех.

Не было никакого периода, когда вы отказались от любых веществ?

В течение двадцати лет я не принимал ничего и никогда, кроме алкоголя. Никаких болеутоляющих, никаких опиатов типа кодеина. А десять лет назад я позволил себе по необходимости принимать наркотические препараты от боли — когда тебе за шестьдесят, такая необходимость периодически появляется. И они мне до сих пор нравятся, мне нравится это ощущение. Это никуда не девается. Но я научился останавливаться.

Когда вы писали книгу о том, что происходило с вами больше тридцати лет назад, вам казалось, что вы описываете другого человека? Или все-таки препарировали самого себя?

Немного другого. Но я по-прежнему я. Я был моложе, беззащитнее, у меня не было сил, умений, человеческих отношений и карьеры, которые есть у меня сейчас.

Герой мемуаров — всегда персонаж, сконструированный из каких-то определенных характеристик автора. Что именно было важно для вас включить в книгу?

Я хотел показать те внутренние переживания, ту тревожность, которая привела к зависимости. Так что я писал о внутреннем голосе, который появился, когда я поехал учиться в частной школе. Типа «Что со мной не так?» или «Ты такой урод, тебя никто не любит».

Как к книге отнеслись ваши коллеги?

Очень хорошо. В специализированных журналах, посвященных зависимости, вышла пара хороших рецензий. Есть исследователь, который разработал теорию о дофамине. Она мне кажется очень верной, и я ее продвигаю и в книге, и в интервью. Я теперь его главный популяризатор, лучше любого пиар-агента.

Если бы вы по-прежнему работали клиническим психологом, вероятно, выход книги мог бы помешать работе?

Ну особой клинической практики у меня все-таки не было. А психологом-исследователем я перестал быть всего около года назад. А так… Если кому-то мешает то, что я тридцать лет назад потреблял наркотики, ну что же — пусть.

Я скорее спрашиваю не об этом, а о том, что все-таки считается, во всяком случае, в психоаналитической модели, что клиентам не следует много знать о психотерапевте?

Это да. Последний мой клиент — опять же у меня их было немного, но от работы с ними я получал большое удовольствие, — хотела стать писателем. И я, конечно, ей не сказал, что я пишу, ровно потому, что я ученик психоаналитической школы, это все во мне сидит. Так что она мне рассказывала об успехах и неудачах на писательском поприще, а я молчал. К тому времени, как вышла моя книга, я уже перестал с ней работать, но она мне прислала сообщение: «Черт побери, а ты умеешь писать!»

Вы теперь живете не в Канаде, а в Нидерландах. Почему?

Нам с женой предложили там работу. Она была научным сотрудником, и ей предложили полную профессорскую ставку. А для меня, наоборот, это была возможность перейти на полставки, такого в Торонтском университете вообще не бывает. Я преподаю на полставки и на полставки работаю писателем теперь.

Что преподает ваша жена?

Она занимается психопатологией развития, так что мы в смежных областях. У нас есть совместные работы. Она была моей аспиранткой, ясное дело.

А над чем вы теперь работаете как исследователь?

Я хочу заняться истощением эго (теория, которая гласит, что человек обладает лишь ограниченным запасом силы воли. — М.Г.).

Мы строим бар-лабораторию. Будем записывать на видео, как люди пьют в условиях питейного заведения.

Но они будут знать, что их записывают?

О да. На них будут датчики ЭЭГ, будем смотреть, что происходит в мозге, когда они пытаются противостоять соблазну.

То есть вы предлагаете им прийти в бар и не пить?

Мой соавтор не разрешает сильно распространяться о наших планах. Но они связаны с людьми, которые любят алкоголь, и мы будем изучать их мозг.