Человек со смартфоном в кармане стучит камнем о камень, изготавливая наконечники или каменный топор, сверлит отверстия с помощью тетивы лука. Вновь изобрести технологии каменного века наверняка занимательно, но зачем это нужно? Археологи-экспериментаторы переизобретают древние ремесла отнюдь не из праздного любопытства.

Работа историка часто похожа на запутанный детектив. В XX веке археологи нашли почти одинаковые каменные орудия в далеких друг от друга местах: в Германии и на Алтае. Возник естественный вопрос: связаны ли эти находки между собой или сходство случайное? Разобраться помогла экспериментальная археология.

Вопрос отнюдь не прост. Каменные орудия можно делать по-разному. На раскалывание заготовки влияет сила удара, угол приложения, и т. д. Даже небольшое изменение каждого фактора меняет направление трещины. Поэтому сколы на орудиях из одного и того же материала (например, кремня) при почти одинаковой технологии выходят разными. Тонкие отличия в технологии могут стать визитной карточкой той или иной группы людей, благо традиции существовали уже в каменном веке. Благодаря им можно определить, как расселялись представители той или иной общности и когда эта общность исчезла.

Правда, сходство традиций может быть обманчивым. Например, обосновавшись в Евразии, Homo sapiens встретил тут неандертальцев. Две ветви человечества стали перенимать друг у друга навыки обработки камня. Это происходило неоднократно и параллельно в нескольких местах. Как теперь понять, где чьи орудия?

Обмануть историков может не только сходство артефактов, но и их различие. Технология обработки камня одной и той же общностью менялась со временем. Например, форма наконечников приспосабливалась для охоты на конкретные виды животных. Кроме того, расселяясь по миру, наши предки встречали новые виды каменного сырья и адаптировали к ним свои навыки.

И тут следствие заходит в тупик. Представьте, что европейцу, не знающему культуры Востока, показали палочки для еды и спросили, что это. Какова вероятность, что он распознает столовый прибор? Почти никакой. Еще труднее ему будет различить разные традиции в изготовлении палочек. И это логично, ведь понятно нам знакомое: в знакомых вещах мы видим мелкие детали и нюансы.

Как же сделать знакомой технологию, утраченную многие десятки тысячелетий назад? Изобрести ее заново. Этим и занимаются археологи-экспериментаторы.

Взяв в руки камни, экспериментаторы попытались как можно точнее воспроизвести древние каменные ножи и обнаружили: в одной археологической культуре было принято приострять лезвие ножа, делая скол с лезвия. Подобный скол — это пластинка длиной 2–4 см с еле заметными следами. Ученые никогда не опознали бы ее среди других мелких отходов, если бы похожие сколы не получались у них самих. Обнаруженный ими способ приострения ножа стал визитной карточкой конкретной культурной общности. Так, найдя в ходе экспериментов один маленький скол подправки лезвия, ученые смогли смело определять, к какой культуре относится археологический памятник.

С помощью таких вот мелких деталей и выяснили, что орудия из Германии и с Алтая действительно сделаны в одной традиции. Это свидетельствовало об еще одной волне миграции неандертальцев в Сибирь, произошедшей около 110 тысяч лет назад. Позже этот вывод подтвердили и генетические исследования.

Раскрыть дело

Археологу мало найти предмет, нужно еще понять, что это такое. А это совсем не просто, особенно когда речь идет об очень древних временах.

Прежде всего, даже в каменном веке большинство орудий были не из камня. В мире и сейчас есть племена, не знающие металла, однако лишь 2–4% их орудий — каменные, все остальное делается из дерева, кости, ракушек, стеблей растений, кожи и т. д. Это и понятно: твердый камень трудно обрабатывать. К сожалению, орудия, сделанные из органических материалов, почти никогда не сохраняются, а если и сохраняются, то в очень плохом виде.

Археологам приходится работать с тем, что осталось — с каменными наконечниками. Но даже понять их назначение — трудная задача. Это в эпоху металла резко возрастает разнообразие орудий, и серп с молотком уже не перепутаешь, а каменные орудия слишком похожи друг на друга (особенно в том виде, в котором они попадают к археологам — без рукоятей, давным-давно рассыпавшихся в прах).

Так что приходится искать новые методы исследований. В XX веке ученые изучили под микроскопом множество каменных орудий и обнаружили на рабочих лезвиях различные следы. Возник вопрос: можно ли по этим следам понять, по какому материалу работало то или иное орудие? На помощь вновь пришлось призвать экспериментальную археологию.

Исследователи изготовили аналог древнего орудия и работали им по разным материалам: кости, дереву, мясу, шкурам. После нескольких часов работы на лезвии образовались следы, причем от каждого материала — особенные, специфические. Осталось лишь сравнить следы на экспериментальных орудиях и на древних артефактах. Звучит просто, однако нужно учесть массу нюансов: сохранность артефактов, качество сырья для орудий, состояние обрабатываемого материала, возможную многофункциональность орудия и т. д. Именно это в итоге и помогает найти доказательства выдвигаемых гипотез.

Например, можно ли доказать, что каменный наконечник был в метательном оружии и использовался в охоте? Можно. Этот вывод был сделан благодаря десяткам исследований по экспериментальной археологии. Есть особый тип следов, выделенный на экспериментальных наконечниках, — так называемый метательный износ. Это тонкие линии вдоль края наконечника. Они образуются при попадании в тушу и соприкосновении, например, с костью. При других вариантах использования таких следов не возникает.

Наука на свалке

В работе археолога есть еще одна трудность: во все времена хорошими вещами не разбрасывались. Лишь иногда удается найти полноценные артефакты, специально уложенные (например, в погребениях) или потерянные. Большинство же находок — это в буквальном смысле слова мусор. То есть обычно археолог видит не сами орудия, а осколки камня, оставшиеся от их производства. Как по ним понять, над чем работал древний мастер?

И вновь приходит на помощь экспериментальная археология. Исследователи пытаются изготовить самые разные орудия и смотрят на получившиеся отходы. Если отходы получаются такими же, как у древнего мастера, значит, и орудия, скорее всего, такие же.

Покорение камня

Каменные орудия появились задолго до вида Homo sapiens. Возможно, ими пользовались еще австралопитеки. Миллионы лет разные человеческие виды расщепляли камень с помощью удара другим камнем. Потом появились неандертальцы и придумали расщеплять камень костью. Они научились из одного камня получать 4–7 заготовок заостренной или округлой формы — готовые ножи или наконечники. Вид Homo sapiens начал применять для расщепления камня рога животных и даже дерево.

Конечно, эти материалы мягче камня, но ими легко скалывать выпуклости с каменной заготовки. Удары мягкими материалами более щадящие, поэтому позволяют сделать сколы длиннее и тоньше. Как выяснили экспериментаторы, из одного каменного желвака наши предки могли получить до 40–50 острых, как лезвие, орудий. Именно эта технология дала человеку возможность заселить Евразию, не слишком завися от редких местонахождений каменного сырья.

Мешок доказательств

Иногда археологи-экспериментаторы проводят очень необычные опыты. Вот один из таких примеров. На Русской равнине не так много мест, богатых кремнем, подходящим для полноценного расщепления. Однако 40–12 тысячелетий назад обитатели некоторых местных стоянок (Костенки и Дивногорье) использовали для своих орудий весьма качественное сырье.

Но ближайшие выходы такого кремня на поверхность земли находятся почти за тысячу километров. Не могли же древние люди приносить это сырье из такой дали? Ответ кажется очевидным, поэтому ученые долгое время считали, что и в этих местах в древности людям были доступны обнажения такого сырья, просто сейчас они либо полностью выбраны, либо погребены под землей.

Но в 1990–х годах исследователи вернулись к этой теме и под микроскопом на некоторых кремневых ядрищах (так называются заготовки) обнаружили следы истертостей и деформации. Эксперты предположили, что эти следы образовались на кремневых артефактах при длительной транспортировке.

Чтобы проверить эту гипотезу, экспериментаторы изготовили новые ядрища, поместили в кожаный мешок и носили их с собой несколько недель. Камни в мешке бились друг об друга и терлись о сам мешок. От этого на них оставались следы — практически такие же, как найденные на древних артефактах. Так археологи доказали, что обитатели стоянок Костенки и Дивногорье пользовались не местным камнем, а принесенным издалека.

Загадки цивилизаций

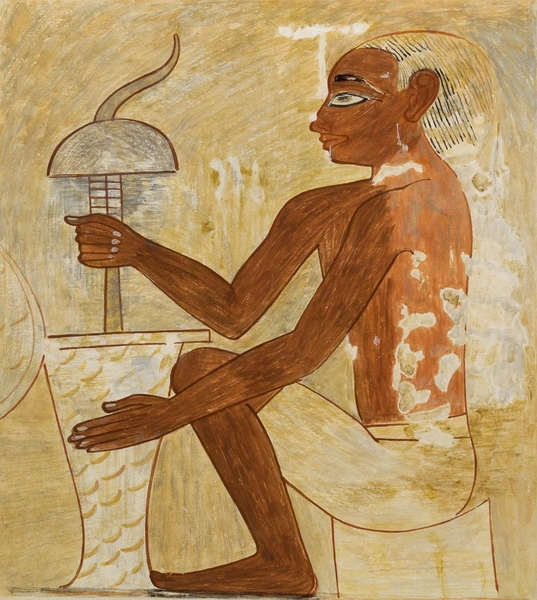

Археологи-экспериментаторы занимаются не только каменным веком, но и вполне развитыми цивилизациями. Скажем, исследователи Древнего Египта обнаружили ровные, идеально круглые цилиндрические скважины в гранитных камнях.

Такие факты давали почву для слухов об инопланетянах, лазерах и т. д. Но специалистам, занимающимся экспериментальной археологией, удалось реконструировать метод сверления гранита… с помощью медной трубы. Опыты показали, что этот метод эффективен и вполне доступен в условиях Древнего Египта.

А вот некоторые страницы из истории человечества пришлось вычеркнуть. Например, знаменитые хрустальные черепа долго считались наследием индейцев майя. Однако эксперты обнаружили на этих черепах следы инструментов, появившихся уже после прибытия испанцев в Новый Свет. Некоторые специалисты склоняются к тому, что эти артефакты и вовсе были изготовлены на мануфактуре XIX века.

Проглоченные артефакты

Экспериментальная археология работает не только с орудиями, но и с предметами искусства — например, украшениями. Браслеты, подвески, кольца из камня и кости, естественно, имеют отверстия. Как их сверлили? Чтобы найти ответ, возродили целый комплекс технологий: от простых к более сложным.

Самое примитивный способ — это проковырять дырку, примерно как ножницами в толстом пластике. В более сложном сверлении сверло делает несколько полных оборотов. Может быть, его вращали руками, а может быть, тетивой лука (как некоторые примитивные племена разводят огонь).

Позже появилось сверление с использованием большого лука и станка. Так археологи называют деревянную конструкцию, закрепленную в земле. Станок позволял оказывать на сверло большое давление. Подобным продвинутым способом сверлили каменные топоры уже в эпоху бронзы. Ученые знают, как выглядят следы от разных методов сверления — по ним можно сказать, как именно сделано отверстие и к какой эпохе относится артефакт.

Однако на некоторых стоянках каменного века встречаются подвески, технологию изготовления которых не удалось восстановить — экспериментаторы так и не смогли достичь столь же качественной полировки. Поэтому была выдвинута весьма смелая гипотеза, что подвески полировались химическим путем… в желудочно-кишечном тракте.

То есть их кто-то глотал. Но кто? Человек или животное? Эксперименты в этом направлении уже ведутся. Необъясненное не значит необъяснимое. Всему найдется объяснение в свое время.

* * *

Эксперимент — важная часть археологии. Он позволяет установить ту часть истины, до которой нельзя в буквальном смысле слова докопаться. Главное преимущество эксперимента — воспроизводимость. Любой несогласный с выводами ученых может провести свой опыт и поделиться результатами.

Материал опубликован в мае 2025