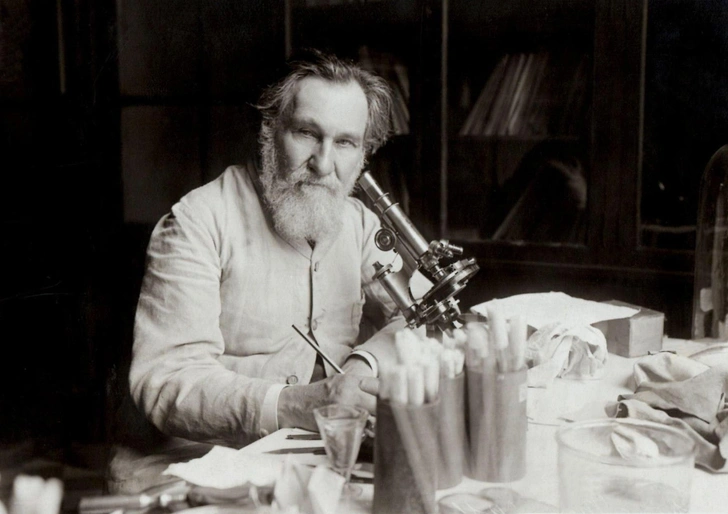

В историю мировой науки золотыми буквами вписаны имена выдающихся исследователей, которые, несмотря на жизненные трудности и личные драмы, продолжали трудиться ради всеобщего блага и торжества истины. Именно таким человеком был и выдающийся русский биолог, нобелевский лауреат в области физиологии и медицины Илья Ильич Мечников. Vokrugsveta.ru вспоминает биографию, главные достижения и научные открытия Ильи Мечникова.

В начале большого пути

Илья Мечников появился на свет 15 мая (по н. ст.) 1845 года в селе Ивановка Харьковской губернии в семье гвардейского офицера. Его отец Илья Иванович Мечников, происходивший из древнего рода молдавских бояр, был потомком знаменитого дипломата Николая Спафария, а мать Эмилия Львовна — дочерью прославленного еврейского просветителя Льва Неваховича.

Вскоре после появления на свет младшего сына семья Мечниковых перебралась в родовое имение в соседней Панасовке (ныне село Мечниково Харьковской области). Там и прошли детские годы Ильи Мечникова, который рос и воспитывался вместе со старшей сестрой и тремя братьями. С детства он проявлял любознательность, наблюдал за животными, много читал. В восьмилетнем возрасте мальчик страстно увлекся ботаникой — Илья даже устраивал лекции о растениях для соседских ребятишек и своих братьев.

В 11 лет Мечников поступил сразу во второй класс Харьковской мужской гимназии, которую окончил в 1862 году с золотой медалью. Уже тогда он мечтал посвятить себя биологии, заниматься научными изысканиями, а потому, не теряя времени, отправился в Германию, где планировал продолжить образование в Вюрцбургском университете у известного анатома Альберта фон Кёлликера. Однако юношу постигло разочарование: узнав, что занятия в немецком университете начинаются на полтора месяца позже, чем в России, Мечников вернулся домой и в том же 1862 году поступил в Харьковский университет на естественное отделение физико-математического факультета.

Рассчитанный на четыре года университетский курс Илья Мечников освоил вдвое быстрее. За это время он также успел написать несколько научных статей об инфузориях. Окончив университет в 1864-м, Мечников снова отправился в Европу. На сей раз целью его путешествия стала биостанция на принадлежавшем тогда Великобритании острове Гельголанд в Северном море, где 19-летний ученый намеревался собрать материал для диссертаций о беспозвоночных.

На Гельголанде Мечникову пришлось жить впроголодь и терпеть разные невзгоды, но это не помешало ему изучать местную фауну и подготовить кандидатскую диссертацию «Исследование фабриции Северного моря», которую молодой исследователь отправил в Харьковский университет. Рассмотрев этот труд, Совет университета без защиты присвоил Илье Мечникову ученую степень. Однако дальнейшая судьба его первой диссертации неизвестна.

Осенью 1864 года Илья Мечников устроился в лабораторию зоолога Рудольфа Лейкарта в немецком Гиссене, где проработал несколько месяцев. Именно тогда Мечников совершил сразу два важных открытия. Во-первых, он обнаружил, что паразитическим червям нематодам присуща гетерогения — чередование поколений с различными формами размножения.

Во-вторых, Мечников зафиксировал факт отсутствия пищеварительной полости у описанного им же вида ресничных червей Geodesmus bilineatus. Открытие у этих червей механизма внутриклеточного пищеварения натолкнуло ученого на мысль об их эволюционной связи с одноклеточными.

Старания и первые работы Ильи Мечникова произвели благоприятное впечатление на ученых мужей Европы. Перед молодым, но уже состоявшимся исследователем открывались большие перспективы.

Подарки и удары судьбы

Летом 1865 года Мечников переехал в Неаполь, где начал плодотворное сотрудничество с зоологом Александром Ковалевским. В поисках ответов на сложные вопросы теории эволюции молодые люди, несмотря на бедственное финансовое положение, занимались изучением эмбрионального развития беспозвоночных на примере каракатиц и ракообразных.

На основе своих исследований Мечников и Ковалевский сформулировали теорию зародышевых пластов, которая служит одним из доказательств единства происхождения всех многоклеточных организмов. Согласно этой концепции, в ходе развития зародыша образуются три клеточных пласта, из которых формируются все органы и ткани животного. Описанию этих исследований Илья Мечников посвятил свою магистерскую диссертацию, за них же ему и Ковалевскому в 1867 году Петербургской Академией наук была присвоена Премия имени Карла Бэра.

В начале 1867-го 21-летний Мечников вернулся в Россию. В марте того же года Санкт-Петербургский университет присвоил ему степень магистра, после чего Илья Ильич отправился в Одессу, где получил должность доцента в Новороссийском университете. В 1868-м Мечников снова поехал в Италию, где ненадолго возобновил совместные исследования с Александром Ковалевским. Оттуда он вскоре опять вернулся в столицу Российской империи, где весной 1869 года стал доцентом Петербургского университета.

Незадолго до этого Мечников, тяжело заболевший ангиной, нашел приют в доме своего друга профессора ботаники Андрея Бекетова. Так Илья Ильич познакомился с 23-летней племянницей Бекетова Людмилой Федорович, которая стала его женой. Брак этот, увы, был недолгим. Людмила тяжело болела туберкулезом — несмотря на попытки Мечникова обеспечить супруге лечение в Европе (сперва в Швейцарии, а затем — на португальском острове Мадейра), она ушла из жизни в 1873 году.

Мечников тяжело переживал смерть жены и даже предпринял попытку самоубийства. На этом фоне у него обострилось заболевание глаз. Но время и преданность науке вернули ученого к жизни. В 1874 году он снова обосновался Одессе, где судьба свела его с 16-летней гимназисткой Ольгой Белокопытовой, дочерью соседа Мечникова. В феврале 1875 года они поженились. Их семейная жизнь могла закончиться трагически — в 1880-м Ольга Мечникова тяжело заболела брюшным тифом, а Илья Ильич, боясь, что потеряет жену, решил уйти из жизни вместе с ней и добровольно заразил себя тифом. К счастью, все обошлось — после выздоровления чета Мечниковых прожила в любви и согласии более 30 лет.

Открытие иммунной системы

Весной 1882-го Илья Ильич ушел из Новороссийского университета на фоне обвинений в содействии студенческим волнениям. Осенью того же года вместе с женой и ее родственниками он отправился на Сицилию. Там, в окрестностях Мессины, Мечникову предстояло совершить свое самое знаменитое открытие.

Проводя опыты над личинками морских звезд, он заметил, что при внедрении в их организм шипа розы или колючки мандаринового дерева инородные тела оказывались окруженными подвижными клетками. Исследователь отметил, что точно так же ведут себя лейкоциты у людей при воспалении. Мечников решил, что подвижные клетки поглощают бактерии, играют важную роль в защите организма. Эти клетки получили название фагоциты. На следующий год, выступая с докладом в Одессе, Мечников представил свою фагоцитарную теорию иммунитета, заложив тем самым основы иммунологии.

Открытие Мечникова многие коллеги поначалу восприняли скептически, но Илья Ильич не сдавался — в течение долгих лет он продолжал развивать свою теорию, постепенно рисуя все более обширную картину состава и механизмов функционирования иммунной системы. В частности, он первым пришел к выводу, что воспалительный процесс представляет собой реакцию фагоцитов на инородные клетки, а не болезнь сосудов, как считали многие физиологи.

В 1908 году за вклад в развитие иммунологии и открытие фагоцитоза Илья Ильич Мечников был удостоен Нобелевской премии в области медицины и физиологии, которую он разделил с создателем гуморальной теории иммунитета немецким ученым Паулем Эрлихом. К тому времени выяснилось, что теории Эрлиха и Мечникова не противоречат между собой, а дополняют друг друга.

Мечникова занимали и практические вопросы борьбы с распространением опасных болезней. Так, в 1886-м он совместно со своим учеником и помощником Николаем Гамалеей основал в Одессе бактериологическую станцию. Однако через два года проводимые на станции опыты по прививанию овец от сибирской язвы закончились массовой гибелью скота, вероятно, из-за небрежности кого-то из технических сотрудников. Мечников, которого в то время не было в Одессе, не имел отношения к этой истории, но она стала одной из причин, ускоривших его планы навсегда уехать из России.

В поисках секретов долголетия

В 1887 году Мечников, подыскивавший себе новое место работы в Европе, побывал в Париже, где знаменитый ученый Луи Пастер предложил ему заведование лабораторией морфологии низших организмов и сравнительной микробиологии в своем будущем институте. Благодаря полученному супругой наследству Мечников согласился работать без жалования, а осенью 1888-го они с Ольгой уехали из России.

Работая в Институте Пастера, Мечников продолжал развивать фагоцитарную теорию иммунитета, изучал холеру, сифилис и другие инфекции. Вокруг него сформировался кружок молодых ученых, среди которых было много выходцев из России. Ольга Николаевна активно помогала мужу — долгое время она была единственной сотрудницей лаборатории Мечникова. В 1905 году Илья Мечников занял должность заместителя главы Пастеровского института.

Проживая во Франции, Илья Ильич продолжал считать себя русским и подданным Российской империи. В 1909 и 1911 годах он приезжал в Россию для научных исследований, а во время первого визита побывал в Ясной Поляне, где встретился с писателем Львом Толстым.

В XX веке Мечникова стали больше интересовать механизмы старения. Он ввел в научный оборот термин геронтология и считал, что старость приходит вследствие отравления организма алкоголем, продуктами гниения и жизнедеятельности некоторых бактерий, размножающихся в желудочно-кишечном тракте. В качестве профилактики старения Мечников пропагандировал регулярное употребление простокваши, йогуртов, содержащих непатогенные бактерии, а также советовал избавляться от вредных привычек, чаще бывать на свежем воздухе.

Признавая неизбежность смерти и ее возникновение в процессе эволюции, а также определенную биологическими механизмами предельную продолжительность жизни каждого вида, Мечников был уверен, что человек способен полноценно жить более 100 лет. К сожалению, сам Илья Ильич Мечников умер 15 июля 1916-го в 71-летнем возрасте. По завещанию ученого урна с его прахом была поставлена в парадном зале библиотеки Института Пастера. Вдова Мечникова пережила супруга на 28 лет — Ольга Николаевна скончалась в Париже в 1944 году.