В Средние века истории о животных были чрезвычайно популярны в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Это неслучайно: выживание людей того времени зависело от диких и домашних зверей, поэтому человек проявлял к ним повышенный интерес. Правда, здесь скрывалась не только потребность в утилитарном знании, но и любопытство к мистическим свойствам животных. Удовлетворить это любопытство могли бестиарии.

Не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка

В христианском мире было распространено мнение, что природа устроена по божественному замыслу таким образом, чтобы служить источником наставлений для человечества. Считалось, что животные обладают своими качествами неслучайно: Бог создал их такими, чтобы они служили примерами поведения и подкрепляли библейские притчи.

Животных, особенно тех, что представляли интерес для проповедников, требовалось каталогизировать. Так появились бестиарии — поучительные и богато иллюстрированные «энциклопедии» с описаниями живых существ, в основу которых ложились труды античных авторов. Их составители часто неизвестны, поэтому некоторые анонимные бестиарии получали названия по территориальному признаку: Абердинский, Дижонский и т. д.

Bestia в переводе с латыни означает «зверь», но в бестиариях рассказывалось не только о них. В этих книгах, к примеру, описано гораздо больше птиц, чем, зверей, часто встречаются рыбы и рептилии, а также есть несколько описаний насекомых и других беспозвоночных.

Средневековые изображения животных обычно не отличались достоверностью, даже если речь шла о реальном существе. Это связано как с недостатком мастерства у иллюстраторов, так и с тем, что в большинстве случаев художники, рисовавшие животных для бестиариев, никогда не видели их своими глазами и опирались только на описания — тоже далеко не точные. Например, средневековые европейские иллюстраторы часто изображали крокодилов, похожих на собак, страусов с копытами и змей с ногами или крыльями.

Но самыми интересными в бестиариях зачастую были описания существ мифических, в существовании которых в Средневековье не сомневались как простолюдины, так и многие ученые мужи.

Бестия № 1: огнедышащий враг слонов

Средневековые описания драконов, очевидно, были вдохновлены внешним видом ящериц и змей. В бестиариях говорится, что у этих животных есть гребень и маленькая пасть, а обитают они в теплых краях — например, в Индии и Эфиопии. Драконы съедобны, но их мясо очень холодное, а желчь употреблять в пищу нельзя, полагали авторы.

Согласно бестиариям, основная сила ассоциирующегося с самим дьяволом дракона заключается в его хвосте, а не в зубах. Хвостом дракон убивает всех, кто попадается ему на пути. Это существо — главный враг слонов. Авторы бестиариев писали, что драконы прячутся вблизи троп, по которым ходят слоны, чтобы поймать и задушить их своим хвостом, а из-за угрозы, исходящей от драконов, слонихи рожают детенышей в воде.

Второе оружие дракона — огонь, который он способен выдыхать из пасти. Впрочем, энциклопедист Бартоломей Английский (ок. 1203-1272) объяснял, что на самом деле драконы выдыхают не пламя, а очень горячий яд, который поджигает воздух.

В Средние века верили, что для того, чтобы уничтожить дракона, нужно убить теленка и наполнить его живот негашеной известью (оксид кальция, обладающий высокой реакционной способностью с водой). Когда дракон проглотит теленка, эта субстанция смешается с влагой в его желудке и начнет выделять тепло. Чтобы унять жжение, дракон отправится на водопой, усилит реакцию и погибнет в страшных муках.

Прародитель бестиариев

О животных писали за столетия до нашей эры, а христиане дополнили эти описания религиозными аллегориями. Первым известным текстом подобного рода был «Физиолог» — ставший прародителем средневековых бестиариев сборник статей неизвестных авторов, написанный на греческом языке в Александрии примерно в II–III вв. нашей эры. В каждой главе кратко описывается определенное животное и дается христианская интерпретация его внешнего облика и поведения.

«Физиолог» был переведен на большинство основных языков Европы и Западной Азии. Считается, что это была одна из самых распространенных книг в Европе после Библии. На протяжении веков появлялось множество вариаций текста. Оригинальная рукопись, в которой даны описания менее 50 животных, постепенно дополнялась, накапливая все больше животных и религиозных интерпретаций.

О «Физиологе» знали и на Руси. Первые издания на старославянском языке проникли через Болгарию в XI веке, а затем переписывались на русском уже в XV столетии и позднее.

Бестия № 2: змей с пылающим взглядом

Название василиска происходит от греческого слова basiliskus, означающего «маленький король». Менее распространенный латинский вариант названия этой бестии звучит как регулус и имеет то же значение.

В бестиариях василиск описывается и изображается по-разному: то как змея с напоминающим корону хохолком, то как петух с змеиным хвостом. По одной из версий средневековых авторов, этот король змей появляется на свет из петушиного яйца, высиженного жабой. Сперва он выглядит как обычный цыпленок, но через семь дней у него отрастает змеиный хвост.

Подобно скорпиону, василиск предпочитает селиться в сухих местах, а вот его «арсенал» куда более обширен: огонь, вырывающийся из пасти, убивает птиц, а взгляд холодных змеиных глаз василиска способен убить человека. Одним своим дыханием он выжигает траву и раскалывает камни.

Яд василиска настолько силен, что если всадник проткнет рептилию копьем, отрава потечет вверх по древку и заразит как человека, так и его лошадь. Поэтому другие животные избегают даже прикасаться к существам, убитым василиском.

Согласно бестиариям, уничтожить василиска может ласка. Проворный зверек проникает в логово монстра и убивает его своим запахом или в поединке — обычно ценой собственной жизни. Также василиски боятся петухов, крик которых вызывает у них конвульсии или даже смерть.

Царь зверей

Львы не были такой уж экзотикой для Средневековой Европы. Конечно, простолюдины не сталкивались с ними в повседневной жизни, но царя зверей можно было увидеть в королевских зверинцах. Художники часто изображали львов на церковных росписях или в виде скульптур.

Лев являлся одним из ключевых существ средневекового бестиария. С распространением христианства это животное стало ассоциироваться не только с евангелистом Марком (его символом был крылатый лев), но и фигурой Христа и его воскресением. Дело в том, что львята, согласно бестиариям, рождаются мертвыми и только спустя три дня львица возвращает их к жизни своим дыханием, а лев — рыком.

В то же время порой лев считался символом Сатаны. В этих случаях художники изображали его как свирепого и ненасытного хищника. Однако постепенно отрицательный образ льва ушел в прошлое.

Одна из многочисленных легенд о львах гласит, что они способны спать с открытыми глазами, что делает львов прекрасным стражем. Вот почему скульптуры львов часто охраняют парадные входы в разные здания.

Бестия № 3: неуловимый единорог

Бестиарии описывают единорогов как животных с телом осла, козла или коня и прямым острым рогом на лбу. Позднее рог единорога стали изображать витым. Естественным врагом единорога бестиарии называли слона — утверждалось, что при встрече единорог пронзает слоновье брюхо и выходит из схватки победителем.

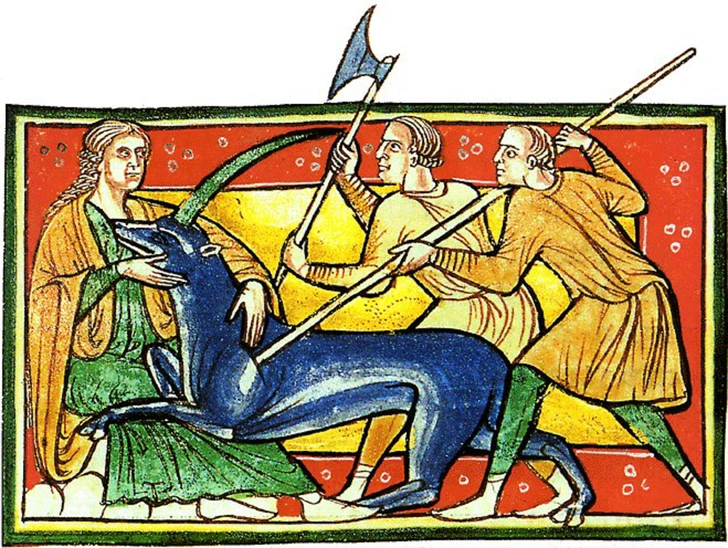

Считалось, что поймать единорога не может ни один охотник, а приманить его способна лишь невинная девушка. Как писали средневековые авторы, единорог сам подойдет к ней, положит голову на колени деве, и заснет. После этого охотник может легко изловить зверя живым и заполучить его ценнейший рог, способный в том числе обнаружить любой яд и обезопасить отравленный напиток.

В христианской трактовке единорог символизировал Иисуса Христа, а девушка — Богородицу. Также распространение получил аллегорический сюжет, в котором Благовещение изображалось как мистическая охота на единорога.

Средневековую веру в существование единорогов подкрепляли их вполне реальные длинные рога, которые можно было приобрести у некоторых торговцев. На самом деле, за них выдавали рога нарвалов — небольших зубатых китов с длинным закрученным бивнем, обитающих в арктических водах.

По ком плачет крокодил

Изображения крокодилов в бестиариях редко отличаются правдоподобием. На некоторых из них животное похоже на собаку или льва с перевернутой головой. Лишь в редких случаях животное с картинки действительно чем-то напоминает рептилию.

Описания крокодила в бестиариях гласят, что его кожа очень твердая, поэтому ему не больно ударяться о камни. День он проводит на суше, а ночь — в водах реки Нил. Он вооружен мощными зубами и когтями; это единственное животное, которое может двигать верхней частью своей челюсти, сохраняя неподвижной нижнюю.

Считалось, что есть только два существа, способных побороть эту коварную рептилию. Первое — живущая в Ниле мифическая гидра, заползающая в пасть хищника и убивающая его изнутри. Второе — рыба-пила, которая протыкает крокодилу живот.

Религиозные тексты указывают на «двуличие» крокодилов, которые ночью отдыхают в воде, а днем — на суше. В бестиариях упоминаются крокодильи слезы — еще один символ неискренности. Крокодилы всегда плачут, съев человека, говорили в прошлом, потому что испытывают жалость к жертве, но не могут избежать соблазна.

На самом деле, конечно, крокодильи слезы — не знак раскаяния и не совсем слезы. Специальные железы, расположенные возле глаз рептилии, выделяют жидкость, когда крокодил активно работает челюстями, удаляя из его организма излишки солей.

Бестия № 4: символ возрождения

В бестиариях встречаются две основные версии легенды о фениксе — птице, сгорающей в огне и восстающей из пепла. Согласно первой, феникс обитает в Индии. Дожив до 500 лет, он покрывает свои перья специями и благовониями, после чего летит в Гелиополь (город в Древнем Египте), где на специальном алтаре уже разложены ветки. Птица высекает огонь и сгорает на алтаре. На следующий день в золе находят маленького червячка. На второй день он превращается в маленькую птичку, а на третий становится фениксом и улетает домой.

Согласно второй версии, феникс — это фиолетовая или красная птица, обитающая в Аравии. Когда феникс достигает старости, он складывает погребальный костер из дерева и специй и взбирается на него. Там он поворачивается к солнцу — и костер вспыхивает. Старый феникс сгорает в костре, а из пепла рождается новый.

В средневековых бестиариях легенда о чудесной птице воспринимается как аллегория смерти и воскресения Христа.

Шедевральный бестиарий

Среди наиболее искусно украшенных и детализированных сборников с изображениями животных выделяется Рочестерский бестиарий начала XIII века, созданный в монастыре святого Андрея в Рочестере. В нем насчитывается 55 тщательно прорисованных иллюстраций зверей и птиц с подробными описаниями.

В бестиарии можно встретить как знакомые виды, например, гуся, цаплю, лису и бобра, так и редких в Европе слона, льва и гиену. Кроме того, бестиарий содержит описания мифических существ: единорога, грифона и эрцинии — птицы, обладающая способностью светиться в ночное время.

Рочестерский бестиарий — один из самых красивых средневековых шедевров, который по сей день служит источником вдохновения для художников и искусствоведов. Помимо животных, в книге описаны драгоценные камни и их свойства — такой трактат называют лапидарием.

Вероятно, Рочестерский бестиарий как минимум однажды похищали из монастыря, в котором он был создан. В XVI веке книга перешла в собственность английской короны: в 1542 году он указан в описи королевской библиотеки в Вестминстере. В 1757 году Георг II передал бестиарий Британскому музею. Сейчас книга находится в Британской библиотеке в Лондоне.

Бестия № 5: крылатый потомок динозавров

В I веке нашей эры античный историк Плиний Старший написал о грифонах — крылатых и длинноухих созданиях, которые представляли собой нечто среднее между зверем и птицей.

В «Этимологиях» Исидора Севильского грифон описывается как хищный крылатый зверь, обитающий в Гиперборейских горах (так, возможно, называли Уральские горы). «Каждой частью своего тела они напоминают львов, а крыльями и головами подобны орлам, и они лютые враги лошадей. Более того, они разрывают людей на куски», — писал автор «Этимологий» о грифонах в VII веке.

Хильдегарда Бингенская спустя пять веков называла главным врагом грифона льва, отмечая, что царь зверей при любой возможности уничтожает кладку грифоньих яиц.

Грифон, представляющий собой союз воздушной птицы и земного зверя, стал рассматриваться в христианском мире как символ Иисуса, в котором объединялись человеческая и божественная сущности.

Некоторые современные ученые предполагают, что на представления европейцев о грифонах отчасти повлияли окаменелые остатки клювастых динозавров, таких как протоцератопс или пситтакозавр, найденные скифскими кочевниками в пустыне Гоби на пути к месторождениям золота. Так родилась легенда о грифонах, охраняющих бесценные сокровища.