Русское географическое общество на полтора десятилетия старше журнала «Вокруг света». Все это время существует его архив — собрание редчайших документов, отчетов об экспедициях, этнографических коллекций и карт. Экскурсию провела для нас заведующая архивом РГО Мария Федоровна Матвеева

Архив первопроходцев

В 1846 году ИРГО снарядило первую комплексную экспедицию — на Северный Урал. В ее задачи входило «собирание материалов к составлению по возможности верной карты и подробного описания в физическом и естественно-испытательном отношениях Урала и обоих его склонов от 60° с. ш. на юге и до берега Ледовитого моря на севере».

Путешествие заняло три полевых сезона, а руководил им профессор геологии и минералогии Петербургского университета, действительный член Русского географического общества Эрнст Гофман.

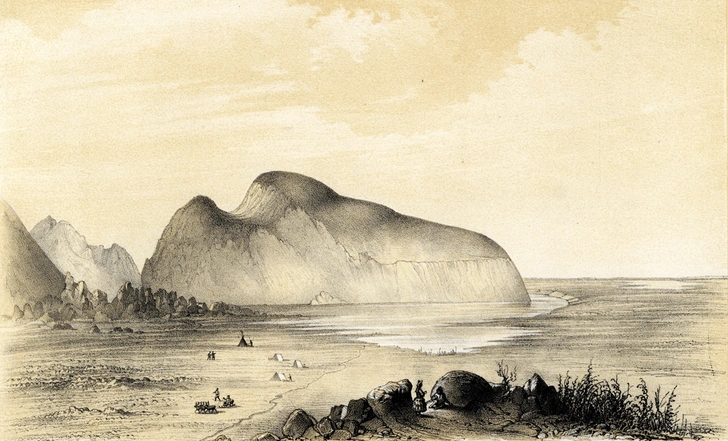

«Среди хранящихся у нас документов есть нарисованные в экспедиции сцены быта уральских коренных жителей, портреты ненцев, ханты, коми, — рассказывает заведующая архивом РГО Мария Федоровна Матвеева. — А также чудесные пейзажи — например, изображение Константинова камня. Его назвали в честь Великого князя Константина Николаевича, который был председателем ИРГО. Именно он учредил высшую награду Общества — Константиновскую медаль. А первым лауреатом этой медали стал Эрнст Гофман, он получил ее в 1849 году».

В 1852 году вышла первая карта, изданная Обществом: «Карта Северного Урала и берегового хребта Пай-Хой». Чтобы научное сообщество могло ознакомиться с другими открытиями экспедиции, ИРГО выпустило двухтомник «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой», подготовленный Гофманом и проиллюстрированный зарисовками участников экспедиции — художника Бермелеева и зоолога Брандта.

Фото позапрошлого века

В 1879 году действительного члена ИРГО, ботаника и этнографа Александра Григорьева Общество отрядило на помощь шведскому мореплавателю Адольфу Норденшельду, корабль которого, не сумев пройти Северным морским путем за одну навигацию, застрял, скованный льдами, у Берингова пролива.

Шхуна «Норденшельд», спешившая на помощь «Веге», до места не добралась — потерпела крушение у берегов Хоккайдо. Так Григорьев оказался в Японии, откуда вернулся только в 1880 году.

Он привез с собой исключительно ценную этнографическую коллекцию, раскрывающую тонкости повседневной жизни айнов. В нее входили предметы быта, рукописи, картины, вазы и впечатляющее количество снимков. В то время их делали в технике альбуминовой фотопечати, при которой бумажную основу покрывали эмульсией, полученной из яичного белка, что позволяло раскрашивать фотографии акварелью.

«Эту коллекцию Григорьев передал в дар Обществу, и теперь она хранится в нашем архиве, — говорит Мария Федоровна. — Фотографии он систематизировал и переплел, собрав шесть альбомов, каждый из которых посвящен своей теме: костюмы, быт, уличная жизнь, сельские ремесла, храмы и духовенство. Сейчас мы эти альбомы готовим к переизданию, раньше они были опубликованы на английском языке, теперь выйдут на русском и на японском».

Первые полярники

Некогда опубликованные труды постепенно оцифровываются и выкладываются в электронную библиотеку. Одна из таких работ — предварительный отчет об экспедиции к устью реки Лены с 1881 по 1885 год, подготовленный ее руководителем, гидрографом и полярным исследователем Николаем Юргенсом.

Экспедиция была приурочена к первому в истории Международному полярному году, ее членам надлежало обустроить две полярные станции, одну — в устье Лены, другую — на Новой Земле.

Станцию на южном берегу острова Сагастырь участники экспедиции создали в августе 1882 года, и с 19-го числа там стали проводить метеорологические наблюдения, которые с тех пор снимали каждый час на протяжении 22 месяцев.

К тому времени на Новой Земле уже была полярная станция Малые Кармакулы: ее открыли еще в 1877 году. И в рамках Первого Международного полярного года там тоже начали регулярные метеорологические и магнитные наблюдения. «В тот год станции организовывали не только в России, но и по побережью скандинавских стран и в Северной Америке, — рассказывает Мария Матвеева.

— Было необходимо провести наблюдения одновременно и собрать максимально полную информацию о ледовой обстановке и климатологических условиях. Слишком много полярных экспедиций заканчивались трагично, чтобы этого избежать, нужно было понять, какой период наиболее благоприятен.

— Но полярники занимались не только наукой. Например, Юргенс, который был директором станции Сагастырь, рисовал там северное сияние: его карандашные наброски хранятся у нас. Казалось бы, проработав более полувека в архиве, я уже привыкла иметь дело со старинными документами, и все равно, когда беру их в руки, меня охватывает трепет».

За свою работу Николай Юргенс получил высшую награду ИРГО — Золотую Константиновскую медаль. Станция Сагастырь выполнила свою задачу и была закрыта в июне 1884 года, Малые Кармакулы действуют и по сей день.

Наследство председателя

Юлий Михайлович Шокальский стал действительным членом Императорского русского географического общества в 1882 году. В 1914-м он стал вице-председателем Общества, а в 1917 году — его первым избранным председателем.

«В этом году — юбилей Юлия Михайловича, 165 лет, — говорит Мария Федоровна. — Именно благодаря ему РГО продолжило работу, несмотря на революцию и Гражданскую войну, когда большинство обществ прекратило свое существование. Фонд Шокальского его дочь Зинаида Юльевна передала нашему архиву».

Всю жизнь ученый исследовал российские моря и Мировой океан в целом. Кстати, само понятие «Мировой океан» в обиход ввел именно Юлий Шокальский. В 1917 году был опубликован его первый капитальный труд «Океанография», за который Российская и Парижская академии наук присудили ему премии.

Знаменитый океанограф разработал первую гипсометрическую карту России, геометрически точно отображавшую рельеф суши и морского дна. Он выпустил в 1905 году «Большой атлас мира» и стал первым редактором советских школьных атласов.

«У него был, я бы сказала, талант к общению, особое обаяние, это заметно по его обширной переписке, которую он вел и до, и после революции, — отмечает заведующая архивом. — Благодаря Юлию Михайловичу Русское географическое общество посетили Руаль Амундсен и Фритьоф Нансен, французский исследователь Антарктики Жан-Батист Шарко и географ Готфрид Мерцбахер и многие другие».

Даже покинув по собственному желанию пост председателя РГО в 1931 году, 75-летний Шокальский не расстался с Обществом. За заслуги его сделали почетным членом РГО, и ученый продолжал участвовать в его работе до самой смерти.

В блокаде

Дочь Юлия Михайловича Зинаида Шокальская исполняла обязанности вице-президента Географического общества во время войны. Сохранить драгоценный научный архив в блокадном городе, на который то и дело сыпались бомбы, было не так просто. Однажды в здание попал артиллерийский снаряд, он пробил крышу и перекрытия, один из осколков застрял в рукописи «Описание Киевской губернии».

Помещение архива завалило кусками бетона и обломками, сотрудники РГО и выздоравливающие пациенты госпиталя, располагавшегося в здании во время войны, не покладая рук переносили архивные документы на антресоли библиотеки.

«Полностью уберечь архив от форс-мажорных ситуаций невозможно, — говорит Мария Федоровна. — Например, в 2009 году у нас прорвало трубу, часть ценных альбомов пострадала от пара. Поэтому архив постоянно находится в процессе реставрации. Мы провели обследование по коллекциям: реставраторы, микробиологи и другие специалисты посчитали, во что обойдется восстановление каждой пострадавшей рукописи».

Война не только угрожала сохранности архива, но и обогатила его: теперь в нем хранятся фотографии времен блокады, рецепт приготовления витаминного напитка из хвои, разработанный членом РГО Екатериной Галкиной, воспоминания очевидцев. Среди них дневник Виталия Ромишевского, исполнявшего обязанности ученого секретаря Общества в годы войны.

В 1941 году он поселился в здании РГО, став, по его собственной формулировке, «несменяемым дежурным». Каждый день Ромишевский вел дневник. В нем то и дело встречаются упоминания о бомбежках и обстрелах, о смертях коллег, об изменениях в нормах хлеба и выдаче карточек на питание.

«Его записи — личные, поэтому далеко не все подлежит обнародованию, — отмечает Матвеева. — Но кое-что мы расшифровали и опубликовали. Эти страницы позволяют представить себе, как жили люди в условиях блокадного города, как их обычные, казалось бы, действия складывались в повседневный подвиг».

Между прошлым и будущим

В 1999 и 2003 годах в архив РГО попали уникальные документы о судьбе кораблей царского флота, вставших в 1921 году на свою последнюю стоянку в Тунисе. Письма, фотографии, журналы чуть меньше века хранила Анастасия Манштейн-Ширинская, благодаря которой в Россию вернулись 295 документов, свидетельствующих о периоде Великого исхода Русской эскадры.

«Я была у нее дважды, — вспоминает Мария Федоровна. — Меня все там поразило: русская квартира в африканской Бизерте, местное кладбище, где похоронены наши соотечественники, православная церковь, построенная ими.

У них была очень тяжелая судьба — разочарование, когда Франция признала Советский Союз, убив их надежду вернуться на родину, необходимость начинать жизнь с нуля на чужой земле, не гнушаясь самой тяжелой работой.

В доме Манштейн-Ширинской, вокруг которой сплотилась эта диаспора, сохранился истинно русский дух. А в начале XXI века истории их жизни вернулись в Россию».

В наше время по-прежнему есть место географическим открытиям, а потому коллекция архива РГО постоянно пополняется.

«В последние годы Общество организовало несколько экспедиций: в Кызыл — Курагино, Крым, Арктику, документы передали нам, — отмечает заведующая архивом. — К нам приезжал Тур Хейердал, это было целое событие, все улицы вокруг были запружены людьми, и он вышел на балкон их приветствовать. Он не ожидал, что так популярен в России, и был очень польщен. У нас хранятся фотографии этого события, а также его труды с автографом».

Материал опубликован в декабре 2021, частично обновлен в июне 2025