Мы продолжаем публикацию беседы с ведущим научным сотрудником Института истории материальной культуры РАН Владимиром Викторовичем Питулько, грантополучателем Российского научного фонда, о Севере Сибири в каменном веке и его обитателях.

«В слоне полезно всё»

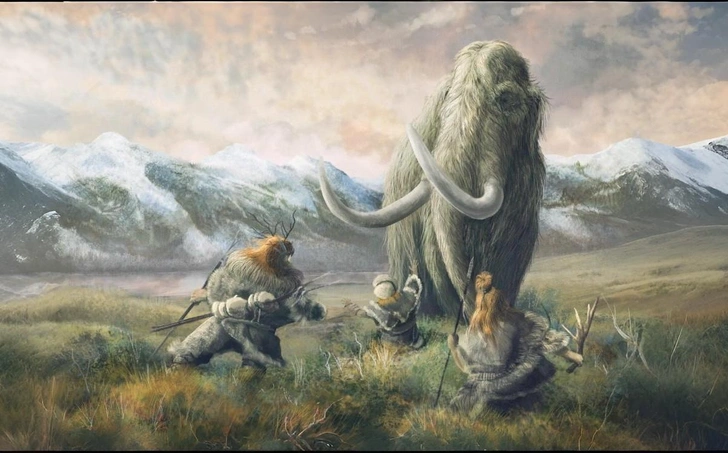

— Какие «отношения» связывали людей, живших в арктической зоне Восточной Сибири, с мамонтами?

Отношения людей и мамонтов были непростыми. Мамонт человеку был нужен, но с точки зрения мамонта, человек сам был излишней деталью ландшафта — хотя, впрочем, присутствие человека мамонтов не сильно волновало: это огромное животное, у которого вроде бы нет врагов (во всяком случае, так казалось до определенного момента).

Мамонт человеку был полезен во многих смыслах, как образно выразился кто-то из англоговорящих коллег, «In the elephant, everything is good» — «В слоне полезно всё». И это действительно так.

Возьмем мясо мамонта — его слишком много и оно не очень хорошее, жесткое с крупными волокнами, но это у больших, у маленьких — очень даже нормальное, «молочный поросенок».

Точно установлено, что в пищу употребляли язык. В культурном слое Янской стоянки в отсутствие костей мамонтов, за исключением малого количества фрагментов, есть их подъязычные кости, и попасть туда они могли только с языком — эта кость вообще редкая находка в палеонтологии в естественных условиях гибели. Использовали жир, кости — как поделочный материал — и особенно бивни.

Кроме того, перемещались мамонты, вероятно, подобно слонам — по системе троп, а это полезно вдвойне: как ориентир и как дорога с утоптанным снегом.

В целом мамонт как пища был не особенно интересен, разве что по сезону, когда другие виды были менее доступны, или как побочный продукт. В основном же мамонт был поставщиком сырья.

Его бивни были, в условиях дефицита дерева, важнейшим сырьевым ресурсом для производства длинных стержней — острий, «наконечников» и даже полноразмерных копий, которые могли достигать 2 м длины (такие были найдены на стоянке Сунгирь); Берелехский стержень достигает в длину около 1 м, янские находки — более 70 см.

Копья из Сунгиря считали ритуальным, специально изготовленным оружием, но это не так — это оружие было в ходу постоянно, как показывают находки из восточносибирских памятников. И в этом смысле люди зависели от мамонта, это был цикл: мамонта нужно убить — для того, чтобы убить следующего.

— А на кого еще охотились эти люди? Наверное, на морского зверя?

Жители арктической Восточной Сибири практически всегда жили в модели системы жизнеобеспечения наземных охотников, прежде всего потому, что морских ресурсов там не было. Палеогеографические условия для 50 тысяч — 10 тысяч лет назад — это отсутствие Берингова пролива и огромное расширение континента к северу за счет снижения уровня Мирового океана, материк простирался до современного острова Жохова и далее еще на 200-300 км.

Эта равнина была заселена огромным количеством животных и, видимо, была обитаема людьми. Основной пищей людей, судя по Янской стоянке, были плейстоценовый бизон, плейстоценовая лошадь, северный олень, добывали и носорога. Убивали (точнее, ловили силками) зайцев, в большом количестве, но это делалось ради изготовления одежды — легкий, теплый мех, но непрочный, его нужно много.

Морских ресурсов не было, и нужды в них не было тоже (хотя, в принципе, люди время от времени при определенных обстоятельствах их использовали, в том числе, в древности, но это было в других частях света).

Морской зверобойный промысел в регионе в первоначальных формах появляется примерно 4 тысячи лет назад, в зоне Берингова пролива. Однако и там получает развитую форму только около 2 тысяч лет назад, в связи с чем можно думать о его привнесении на крайний Северо-Восток Азии в готовом виде в результате миграции через пролив в западном направлении предков современных эскимосов. Я давно не обращался к этой теме, но складывается полное впечатление, что это так, во всяком случае, я не вижу корней этой культуры в известных мне древностях Восточной Сибири.

Так что морского зверя в плейстоцене точно не добывали, а в раннем голоцене эпизодически могли — в материалах Жоховской стоянки есть несколько изделий из клыка моржа, а в слое было найдено 3-4 кости ластоногих, но на фоне более 50000 единиц определимых костей северного оленя и белого медведя это ничто. Кроме того, в культуре Жоховской стоянки нет ничего, что говорило бы о морском промысле, хотя бы потенциально.

«Тотальной ответственности человека за исчезновение мамонтов нет»

— Какую роль люди сыграли в вымирании мамонтов?

Об этом я уже говорил выше. Повторю, что мамонтов, а также других животных фауны позднего плейстоцена убил, если так можно выразиться, климат, изменения которого повлияли на растительность.

Открытые пространства мамонтовой степи заместили тундровые ландшафты, в плане кормовой базы резко уступающие кормным условиям холодных степей с обилием злаковых. Распространилась древесно-кустарниковая растительность, зональность приблизилась к современной и даже превзошла ее — так, северная граница леса в раннем голоцене продвинулась на севере Восточной Сибири примерно до линии арктического побережья (лиственница и древовидная береза), и затем отодвинулась к югу в результате вековых климатических процессов.

Мамонты попытались пережить этот неблагоприятный период, отодвинувшись в северном направлении туда, где условия были подходящими. Их единый ареал распался. Возникли изолированные популяции: на севере Таймыра (выявлено Л. Д. Сулержицким) и на территории нынешних Новосибирских островов (установлено П. А. Никольским, Л. Д. Сулержицким и В. В. Питулько). Последний и самый молодой изолят сформировался в начале голоцена на острове Врангеля после его отделения от материка (установлено С. Л. Вартаняном).

Таймырская и Новосибирская рефугиумные популяции прекратили свое существование в начале голоцена, около 10 тысяч лет назад. Скорее всего, обе были уничтожены человеком, но прямых доказательств нет, это умозаключение, основанное на совокупности данных. Вероятно, была уничтожена и врангелевская популяция в позднем голоцене, 3,5 тысяч лет назад (зазор во времени между первым человеком и последним мамонтом по данным радиоуглеродного анализа — 300-400 лет, при этом популяция генетически была здорова и вымирать не собиралась).

Тотальной ответственности человека за исчезновение мамонтов нет, но в определенных условиях вклад человека был решающим — мой друг Павел Никольский назвал это «гипотезой последней капли».

— Но шерстистого носорога извел все-таки человек? И как получилось, что овцебык этой участи избежал?

Шерстистый носорог — очень интересный зверь. Жил поодиночке или малыми группами — семьей (у мамонтов тоже семья, но группа большая, как у современных слонов — 15-20 и более). Предпочитал сухие низкогорные ландшафты, его неслучайно много на стоянках Забайкалья. На севере Восточной Сибири жил тоже и исчез вместе с мамонтом.

Человек, несомненно, охотился на него, остатков этого зверя довольно много в Янской стоянке. Извлекал из этого пользу — мясо и жир, но также важное сырье — рог, из которого производили детали охотничьего вооружения (обнаружены на Янской стоянке): это отличный материал, пружинящий, неубиваемый (рог носорога состоит из окостеневших длинных волос).

Избежал ли овцебык общей участи? И да, и нет. В арктической Восточной Сибири, видимо, нет, но жил он там дольше мамонтов, также уходя на север. Из арктической зоны Восточной Сибири известны самые молодые позднеголоценовые датировки костных остатков овцебыка 2-3 тысячи лет назад.

Условия же остались вполне благоприятными для овцебыка как вида — во всяком случае, реинтродуцированные популяции на Таймыре, в дельте Лены, на острове Врангеля процветают. Привезли их из Канадской Арктики, где они сохранились, вероятно, по причине низкой плотности человеческого населения и слабой достижимости отдельных территорий и противостояли давлению человека до тех пор, пока могли.

Дело в том, что овцебыки использовали против человека обычную стратегию противостояния с хищником (волком) — встать в круг, телят и самок в середину, и ждать, пока враг уйдет. Это работает, но против людей — плохо, так как они умеют пользоваться дистанционным оружием и могут убить сколько-то особей с помощью лука и стрел. Стадо уйдет, если ему позволить, добыча останется. Так и охотились, но только до тех пор, пока не появилось огнестрельное оружие, с его помощью клали все стадо.

Настал момент (это произошло в конце XIX века), когда количество овцебыка стало стремительно сокращаться, и канадские власти стали контролировать этот процесс. Овцебыка сохранили.

А вот из американских бизонов сохранилась только лесная форма, а степную выбили под корень, путем вовлечения в процесс индейцев, назначением премий и т. д. Событие известно как «бизоний голодомор», и случилось оно оттого, что степной бизон мешал строительству и работе железных дорог и, еще хуже, был пищевым конкурентом домашнего скота, а также разорял посевы, не ощущая разницы между прерией и полем. В результате вся популяция, которая могла бы существовать по сей день, была уничтожена.

«Культура этих людей отвечала тем условиям, в которых они жили»

— А еще древним жителям Арктики удалось одомашнить собак, их селекция была вполне развита уже 10 лет назад!

Одомашнивание и селекция собак — безусловно, высокое достижение, которое указывает на то, что эти люди, в определенном смысле, владели биотехнологиями, хотя бы на интуитивном уровне, умели накапливать и передавать этот опыт.

Одомашнивание — процесс сложный (не имеет ничего общего с приручением) и длительный, селекция — работа с уже готовым материалом. Так, все ныне живущие породы собак (кроме хаски, маламутов, гренландских и, скорее всего, самоедов) сформированы на протяжении последних 300 лет.

А вот превращение волка в собаку заняло существенно более долгое время. Причем происходило это, как предполагал Реймонд Коппингер (эта точка зрения долгое время была своего рода авангардом, который воспринимали со скепсисом, но теперь очень востребована исследователями), в режиме самодоместикации — проживанием неполноценных (мелких, дефектных) волков, проигрывающих пищевую конкуренцию и обреченных на гибель, вблизи человеческих поселений, где было много отходов.

Красивая гипотеза, но трудно доказуемая. Вместе с Павлом Никольским мы выполнили исследование по находкам псовых из района Янской стоянки, и, как представляется, нам удалось получить результат, подтверждающий гипотезу Коппингера.

Судя по Янской стоянке (32 тысячи лет назад. — Прим. ред.), отходов было много. Плата за пользование — толерантность к человеку, то есть отбор по этому признаку, осуществляемый в фоновом режиме. Это длилось тысячелетиями, и когда собака понадобилась, она уже была, оставалось лишь завершить превращение, и на это много времени не потребовалось. Вероятнее всего, формирование породы началось около 15 тысяч лет назад, и к рубежу голоцена появились ездовые собаки, оставалось лишь поддерживать стандарт.

Жоховские люди (9 тысяч лет назад. — Прим. ред.) не одомашнивали волка/собаку и даже не выводили породу, это было наследство от предшественников, которым они умело пользовались. Они умели строить нарты и достигли в этом деле немалого совершенства.

Нарта арктических народов, безотносительно используемого тягла (оленного или собачьего), является величайшим вкладом в развитие технологий жизни, становым хребтом культуры движения, обеспечившим населению Севера успешную адаптацию к переменчивым условиям окружающей среды голоцена ранее возникновения кочевых оленеводческих культур. Подобно изобретению лодки и колеса в других регионах мира, появление нарты имело революционное значение для развития культуры народов Севера.

— Можно ли тогда говорить о чрезвычайно высокой культуре палеолитических жителей Арктики по сравнению с культурами того же времени в других регионах?

Культура их не была ни высокой, ни низкой, в сравнении с другими территориями. Она отвечала тем условиям, в которых жили эти люди. Считать по-другому — ошибка, подобная той, которую совершил в свое время Фернан Бродель. Вообще-то он большой исследователь, оказавший серьезное влияние на историческую и антропологическую науку. Однако с его легкой руки культуру северных номадов долгое время рассматривали как что-то никчемное, «да и что толкового можно создать на окраине цивилизации»…

Броделя подвел типично французский снобизм, черта национального характера: «Европа прекрасна, но в целом и ей далеко до Франции, только там все утонченно и правильно».

Культура «такова, какова она есть, и больше никакова». Она отвечает тем условиям, в которых сложилась, вместе с культурой власти и общественного устройства. Ее функция — обеспечивать трансляцию в будущее того коллектива или общества, которое ее создало. Культура арктических народов, безусловно, сформирована экстремальными условиями внешней среды, и в ней были и есть элементы, непонятные гостю, которому прощают незнание обычаев и правил.

Окончание следует