Древний Египет ассоциируется с мумиями, гробницами и культом умерших. И этому есть объяснение. Некрополи, располагавшиеся в пустыне и скалах на западном берегу Нила, сохранились гораздо лучше поглощенных современной застройкой древних городов и поселений.

Кроме того, египтяне никогда не жалели ни сил, ни средств, возводя «дома вечности» и наполняя их всем необходимым. Смерть воспринималась египтянами лишь как переход в качественно иное состояние, и главной их заботой и конечной целью было достичь вечной жизни, бессмертия.

Но к чему именно готовились люди, которым были по карману строительство собственной усыпальницы и дорогостоящая мумификация? Сохранившиеся тексты и изображения в гробницах египетской элиты во многом позволяют понять представления этих людей об инобытии и способах его обретения.

Граница двух миров

Самые известные и большие некрополи располагаются в Гизе, Саккаре и на западном берегу Нила напротив Луксора, там, где когда-то были столицы Египта на пике его могущества — Мемфис и Фивы.

Но если в Гизе и Саккаре захоронения знати и состоятельных египтян соседствуют с пирамидами царей, то в Луксоре картина иная. Здесь усыпальницы подданных расположены в стороне от некрополей членов царской семьи.

Склоны гор на берегу Нила напоминают пчелиные соты, скалы буквально испещрены входами в гробницы. Это — гигантский фиванский город мертвых. Большинство этих гробниц относится к эпохе Нового царства (XVI–XI вв. до н. э.) — одной из самых блестящих в древнеегипетской истории.

Строго говоря, понятие «гробница» условно: обычно имеется в виду целый архитектурный комплекс. Пространственно и символически он, как правило, делится на два уровня: на часть, предназначенную для посещения живыми, и недоступную им подземную зону, где находится само погребение.

Таким образом, гробница одновременно служила святилищем, в котором отправлялся заупокойный культ, и местом, где проходила граница земного и потустороннего мира.

Архитектура, планировка и декор египетских частных гробниц (то есть принадлежавших знати, а не фараону и его семье) определялись религиозными представлениями и менялись от эпохи к эпохе.

Строение гробницы

Типичная фиванская гробница второй половины II века до н. э. обычно состояла из заметной издалека надстройки, открытого внешнего двора и внутренних помещений, высеченных в скале.

План верхнего уровня гробницы, образованного продольной и поперечной галереями или залами, напоминал перевернутую букву Т. Продольная галерея была ориентирована (иногда только символически) на запад — сторону умерших — и служила вектором движения в иной мир. Завершалась такая галерея нишей со скульптурными группами, чаще всего изображавшими сидящего умершего с женой.

На нижнем уровне в глубине скалы находилось само погребение. В комплексах первой половины Нового царства в камеру саркофага вела отвесная шахта, позднее — извилистый наклонный ход. Эти потаенные помещения гробниц, как правило, не декорировались и запечатывались сразу же после погребения человека.

Больше всего информации о представлениях египтян об инобытии дают изображения и тексты на стенах верхней, общедоступной части: в открытом дворе и внутренних галереях. Продольную галерею частной гробницы украшали сюжетами, главным образом связанными с религиозной тематикой, а поперечную — сценами из земной жизни владельца гробницы.

В гробницах же фараонов в Долине Царей совсем другие религиозные тексты и изобразительная программа, так как египтяне представляли себе посмертное бытие правителя, отождествлявшегося с богом солнца Ра в его путешествии по небу и подземному царству мертвых, иным, чем у подданных.

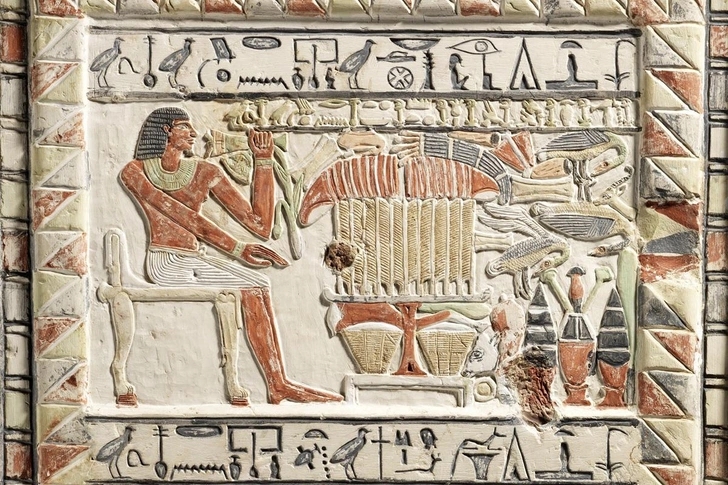

1. Ложная стела

Снаружи перед входом в гробницу или внутри нее помещались имитации одной или двух стел. В их верхней части египтяне изображали сакральные символы или сцены поклонения умершего богам.

В отличие от ложной двери, на которой писали жертвенные формулы, стела обычно выполняла мемориальные функции: текст на ней увековечивал заслуги умершего и успехи его карьеры.

2. Ложная дверь

Это одно из важнейших мест в гробнице. Именно через ложную дверь «двойник» умершего — его «ка» — мог выходить из потустороннего мира и принимать жертвы, помещавшиеся перед ней.

Египтяне видели иной мир подобием земного. От нетленности тела в виде мумии («хат» или «сах») или сохранности заменяющих его изображений, подписанных именем («рен») владельца, напрямую зависело посмертное бытие элементов личности человека — так называемых «двойника» («ка») и «души» («ба»).

Умерший, преодолевший все опасности и испытания перехода в потусторонний мир, становился «просветленным духом» («ах»). Это не означало полного разрыва с земной жизнью, так как для продолжения благополучного инобытия покойному требовалось ритуальное кормление.

Начертанные на ложной двери и вокруг нее жертвенные формулы и изображения дароносцев должны были гарантировать умершему пропитание, даже если станет некому отправлять культ с настоящими продуктами и напитками.

3. Жертвоприношения

Во всех гробничных сценах центральное место занимают владелец гробницы и его семья. Кто из этих людей главнее, видно по размеру их изображений. Так как благополучие умершего в ином мире зависело от отправления его посмертного культа, эти сцены были особенно важны. Адресаты жертвоприношений в них либо боги, либо сам умерший.

Например, на росписи гробницы астронома Нахта (ТТ 52) он с женой приносит жертвы богам, чьи имена начертаны сверху. Нахт совершает возлияние миррой на груду снеди. Тут же забивают в жертву корову, а в верхней части сцены видны четыре сосуда с благовонными маслами.

4. Сельскохозяйственные работы

Земледелие было основой благосостояния жителей долины Нила, поэтому сцены с сельскохозяйственными работами — самый распространенный сюжет в частных гробницах. Наиболее известные — росписи в гробницах Нахта (ТТ 52) и царского писца Менны (ТТ 69).

Так, у Нахта этапы земледельческих работ представлены в нескольких регистрах — от пахоты и сева до веяния зерна. Здесь же изображен владелец гробницы: он сидит под навесом и наблюдает за происходящим.

Эти сцены были нужны не для того, чтобы увековечить радости пасторальной жизни. Прежде всего изображения полного цикла сельскохозяйственных работ обеспечивали владельцу гробницы вечное воспроизводство необходимого пропитания в ином мире. На это, в частности, указывают как жертвенные дары, сложенные перед Нахтом, так и соседняя сцена большого жертвоприношения богам, от которых зависело благополучное инобытие.

5. Охота и рыбная ловля на Ниле

Одна из лучших сцен такого рода сохранилась в гробнице Менны (ТТ 69). Владелец и его домочадцы изображены дважды: в процессе охоты и рыбной ловли в нильских зарослях.

Два разных действия показаны как происходящие одновременно: слева Менна бросает бумеранг, справа бьет гарпуном рыбу. Несколько бумерангов изображены попавшими в цель: важно запечатлеть не столько само действие, сколько его результативность.

Связующим элементом обеих частей композиции служит высокий куст папируса, кишащий обитателями зарослей. Вся сцена, на первый взгляд, выглядит развлечением знатного египтянина, каким и был Менна, но косвенное указание на его привилегированное социальное положение и соответствующий досуг — лишь часть смысла.

Например, в присутствии нарядных женщин, детей и в жесте владельца гробницы, который пронзает гарпуном тилапию (эта рыба символизировала возрождение), читаются эротические обертоны, связанные с плодородием. С другой стороны, изображения охоты на беспорядочно снующих обитателей зарослей и водных глубин издревле ассоциировались в египетском искусстве с триумфом порядка и гармонии и в контексте гробницы символизировали уничтожение враждебных умершему сил хаоса.

6. Паломничество в Абидос

Плавание в ладье изображает реальное или символическое паломничество владельца гробницы из Фив в священный город Абидос, культовый центр бога Осириса, правителя царства мертвых и гаранта их возрождения. Не исключено, что путешествие в Абидос также мыслилось как один из эпизодов похоронного ритуала.

Основной смысл сцены паломничества умершего и возвращения в Фивы заключался в его последующем возрождении, подобно Осирису, и обретении бессмертия. Со сценами плавания в Абидос перекликаются изображения переправы мумии или саркофага в некрополь на западном берегу Нила.

7. Похоронная процессия

Вероятно, лучшее изображение похоронной процессии в фиванском некрополе находится в гробнице «визиря» Рамосе (ТТ 55). Оно дает отчетливое представление, как происходило погребение знатного египтянина.

В верхнем регистре жрец-чтец со свитком в руках, ответственный за правильное отправление ритуалов, встречает шествие у гробницы; перед ним несколько быков влекут полозья с саркофагом; тут же везут «текену» — предположительно, изображение умершего, завернутого в шкуру, в позе зародыша — символа возрождения.

По обычаю, по обеим сторонам саркофага стоят две женщины, исполняющие на похоронах роль богинь Исиды и Нефтиды — защитниц умершего, которого отождествляли с богом Осирисом. Позади еще одни полозья, с канопами. Эти сосуды с внутренностями, вынутыми из тела умершего при бальзамировании, помещались в погребальной камере рядом с саркофагом.

В нижнем регистре — профессиональные плакальщицы, обязательные участницы похорон богатого египтянина, а также вереницы людей, несущих жертвенные дары и разнообразные предметы, которые также оставляли в недоступной части гробницы.

Сцена помпезной похоронной процессии служила для того, чтобы увековечить и продемонстрировать потомкам социальный статус умершего и его надлежащее погребение — и чтобы обеспечить покойного всеми необходимыми вещами в потустороннем мире.

8. Ритуал отверзания уст и очей

Наиболее полное изображение всех эпизодов этого ритуала находится в продольной галерее гробницы «визиря» Рехмира (ТТ 100).

Первоначально ритуал отверзания уст и очей совершался над статуей владельца гробницы с целью ее магического оживления и превращения во вместилище для «двойника» («ка») умершего. Позже его проводили также над забальзамированным телом, чтобы вернуть тому все необходимые жизненные функции.

Например, на росписи в гробнице Менны (ТТ 69) наподобие фотокадров представлены 16 эпизодов ритуала над его мумией.

Большинство росписей в этой гробнице намеренно повреждены. Египтяне верили, что если уничтожить или повредить изображение, тождественное его владельцу, это нанесет ущерб умершему в его загробной жизни. Видимо, у Менны при жизни были враги, которые решили таким образом отомстить ему.

9. Суд Осириса

Посмертная участь покойного определяется взвешиванием его сердца на суде Осириса. На одной чаше весов лежит сердце — вместилище совести и чувств человека, на другой — фигурка богини истины Маат или ее атрибут — страусиное перо. За этим в присутствии Осириса обычно наблюдают боги Тот, Хор и Анубис.

Сердце должно было оказаться легче груза во второй чаше — только тогда умершего признавали чистым от грехов и «оправданным». В противном случае человека ждали вторая смерть и небытие. Приговоренных съедала «Пожирательница» — чудовище с крокодильей мордой, изображавшееся подле весов.

Сцена взвешивания сердца умершего на суде Осириса появляется в частных гробницах не сразу и преимущественно встречается в их декоре со второй половины Нового царства.

Материал опубликован в журнале «Вокруг света» № 6, июль/август 2025