«Заслуги нашего возлюбленного Сайго перед нацией не нуждаются в панегириках, ибо они засвидетельствованы глазами и ушами народа».

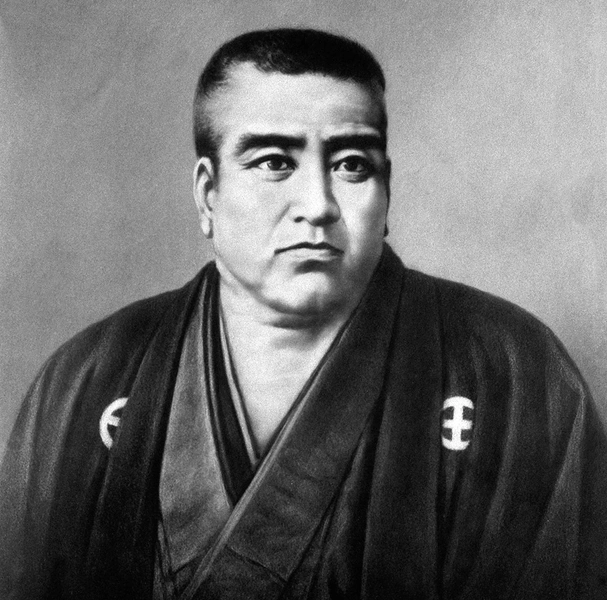

Такова надпись на памятнике Сайго Такамори (1827–1877) в саду Уэно (Токио); памятнике тому, кого японское правительство сначала объявило предателем и врагом нации, а потом вознесло до статуса национального героя.

Сейчас Сайго — один из самых популярных персонажей японской истории, эталон героизма и сострадания: «человек чести, носитель народного духа», «свеча, расходующая себя, чтобы возжечь других». Его история вдохновила Джона Логана на написание книги «Последний самурай», где Сайго Такамори стал прототипом князя Кацумото. Потом Эдвард Цвик снял по роману знаменитый фильм, правда, от исторического Сайго там не осталось почти ничего.

«Остолоп» из Сацумы

Такамори был выходцем из обедневшей самурайской семьи, проживавшей в княжестве Сацума на самом юге Японии. В детстве он получил классическое дворянское образование: владение мечом, конфуцианская философия, каллиграфия и поэзия.

В школе к Такамори прилипли два прозвища — «остолоп» и «выпученные глаза». Действительно, мальчик с виду был флегматичен, но временами на него накатывали приступы ярости. Так что мало кто искал его дружбы. Зато Сайго был самостоятелен в суждениях, откровенен и неортодоксален — качества которые доставили ему немало хлопот во время службы в магистрате, но они же впоследствии вознесли его на самую вершину власти.

В «большую жизнь» Такамори вышел двадцати шести лет от роду благодаря своему патрону даймё (князю) Сацумы — Симадзу Нариакире (1809–1858), который взял его вместе с собой в Эдо (старое название Токио) — административную столицу Божественной страны.

Надо сказать, что это была бурная эпоха начала новой Японии, получившая название «Реставрация Мэйдзи», когда страна, вздыбленная как конь Медного всадника, встала на путь модернизации. И Сайго было суждено принять в этом процессе самое активное участие.

Дружба под прицелом

Все началось 8 июля 1853 года, когда в бухте Суруга, недалеко от Эдо, появились четыре американских военных корабля под командованием коммодора Мэттью Перри (1794–1858). Насмерть перепуганные японцы окрестили невиданные махины «черными» — за облака дыма, валящие из труб. Эффекту способствовала и дюжина холостых выстрелов из крупнокалиберных орудий.

Но Перри не шутил: у него с собой было послание президента США Милларда Филлмора (1800–1874) к японскому императору (микадо) и он был уполномочен открыть огонь на поражение, если японцы вдруг вздумают сопротивляться или откажутся от переговоров. Но до этого не дошло.

И вот американцы сходят на берег… Казалось бы, событие вполне ординарное. Но только не для Японии. Ведь Страна восходящего солнца была на 200 лет закрыта для иностранцев: и торговые, и дипломатические отношения с окружающим миром находились под строгим запретом.

Перри передал письмо для императора и предупредил, что вернется сюда через несколько месяцев, и если японское правительство не подготовится к заключению торгового договора, он откроет огонь из всех корабельных орудий.

Припугнутые жители Японии решили не противиться воле небес и, когда американский коммодор появился вновь зимой 1854-го, подписали с ним требуемый договор, получивший название Канагавского. Согласно его пунктам, для торговых кораблей США открывалось несколько японских портов и предоставлялся режим наибольшего благоприятствования.

Однако среди японцев соглашение оказалось непопулярным. Впрочем, это была головная боль не столько императора Комэя (правил 1846–1867), обладавшего лишь номинальной властью, сколько сёгуна Иэсаду (правил 1853–1858) — настоящего правителя Японии. Так что в национальном унижении обвиняли именно его, благо недовольных Иэсаду в стране было предостаточно.

Бандиты поневоле

Сёгунат — это особая форма правления, утвердившаяся в Стране восходящего солнца с XII века. С этого времени у власти попеременно стояли несколько военных кланов, которые выбирали из своего рода сёгуна, то есть «военачальника».

Именно он совместно с бакуфу («ставкой»), исполнявшей роль кабинета министров, и управлял страной. Что касается императора, то, в соответствии с сёгунской пропагандой, считалось, что он как сын богини Аматэрасу слишком свят для того, чтобы пятнать себя мирскими занятиями. Фактически же микадо был пленником: ему было позволено пребывать только в Госё — собственном дворце в Киото.

С начала XVII века Японией правили сёгуны из клана Токугава, опиравшегося на избранную феодальную аристократию — фудай-даймё, то есть князей, предки которых помогли Токугава прийти к власти.

Начало правления новой династии было спокойным, но в середине XVIII века в стране начались процессы, которые через сто лет привели к падению власти сёгунов. Главный из них — невостребованность и обеднение самурайства. Дело в том, что с начала XVII века в Японии не было войн. Вообще это, конечно, хорошо, но вот самураи оставались не у дел, превращаясь в непроизводительное сословие, что их очень беспокоило. С другой стороны, даймё было все труднее содержать на своей службе большие отряды воинов-профессионалов. Доходность их имений падала, соответственно уменьшались и самурайские пайки.

Кроме того, даймё были обязаны раз в два года жить рядом с сёгунской ставкой (Эдо) в подтверждение своей лояльности правящей династии, что требовало непомерных расходов. В результате в стране появилось много ронинов (до 400 тыс.) — самураев, ушедших от своего господина добывать себе пропитание иным путем. Этот «иной путь», как правило, оказывался разбоем на большой дороге.

Кляня за все свои страдания сёгунов, самураи представляли собой прекрасный горючий материал для восстания против правящего режима и революционных преобразований. Идеологическую базу под возможный переворот подвели кугэ — придворные императора и заклятые враги клана Токугава.

Им пришла в голову идея вернуть микадо всю полноту власти, которой он обладал в эпоху, предшествующую сёгунской узурпации, благо микадо все еще олицетворял национальную самобытность и независимость страны. Сёгуны же обвинялись в том, что идут на поводу у иностранцев, которые только и мечтают, как бы прибрать Японию к своим рукам. Нечего и говорить, что идея кугэ приобрела среди самураев горячих приверженцев.

Хороший сёгун — мертвый сёгун

Последней каплей, переполнившей чашу терпения самурайства (да и не только его), стало подписание сёгуном нового неравноправного договора (1858) с европейскими странами, включая Россию. После этого начались поджоги административных зданий и убийства сёгунских чиновников, купцов торгующих с «варварами» и иностранцев.

Однако время серьезных боевых действий наступило позже, в 1863-м. Правда, тогда войска восставших терпели поражения за поражением от армии сёгуна, но к 1866 году в войне наметился перелом. В тот год объединились три южнояпонских княжества — Сацума, Тёсю и Тоса, — даймё которых с XVII века были тайными недоброжелателями рода Токугава.

Заключение тройственного соглашения — это как раз заслуга нашего героя, Сайго Такамори, который в то время занимал должность секретаря княжества Сацума по военным делам. Также ему ставят в плюс и умелое командование, позволившее обеспечить слаженное взаимодействие союзных сил.

Успех был достигнут довольно быстро: уже 15 октября 1867-го сёгун Токугава Ёсинобу (правил 1866–1867) отказался от своих полномочий и передал власть императору. Однако гражданская война на этом не закончилась.

Зимой 1868 года Сайго Такамори собрал войска в Киото и потребовал лишить бывшего сёгуна всех земель, которые принадлежали клану Токугава (сам микадо не решался их трогать). Но Ёсинобу так просто сдаваться не пожелал и двинул своих солдат на Киото.

Эта война получила название Война Босин — «Война года Дракона». Решающая битва, в которой Такамори командовал имперскими войсками, произошла недалеко от Осаки. Несмотря на то, что силы сёгуна превосходили армию микадо почти в три раза, их удалось разбить благодаря искусному маневрированию и использованию не фитильных ружей, а винтовок Спенсера, из которых велся залповый огонь на европейский манер.

Ёсинобу сдался и был заключен под домашний арест. Потом его отправили в почетную ссылку, где он до конца своих дней селекционировал чай.

Вышеописанные бурные события историки называют «Реставрацией Мэйдзи» (Мэйдзи Исин), то есть возвращением власти микадо. Мэйдзи (яп. «просвещенное правление») — это девиз императора Муцухито (правил 1867–1912). На долю этого юноши (а на трон он взошел в 15 лет) выпала нелегкая доля проведения либеральных реформ, призванных вписать Японию в круг мировых держав.

Обманутое сословие

Теперь, когда война, наконец, была окончена, пришло время восстановления государственной вертикали. Но Сайго Такамори не хотел вновь возвращаться в политику. Он уехал в свой родной город Кагосиму, где предался тихому течению провинциальной жизни.

Однако его авторитет в столице был так силен, а военные способности столь очевидны, что в 1871 году к нему отправилась делегация высших правительственных чиновников дабы упросить самурая занять пост в правительстве. Сайго уступил просьбам и вернулся в столицу, где получил должность главнокомандующего армией микадо и военного министра.

Доверие новой власти к Сайго было исключительным, так что, когда в конце 1871 года 50 министров отправились в долгую поездку по Европе и Америке, Такамори выполнял обязанности первого министра. Однако сам Такамори, как и многие самураи, все больше и больше разочаровывался в политике новой власти.

На это было несколько причин. Во-первых, микадо, вопреки данным обещаниям, не стал изгонять иностранцев из Японии, а, напротив, встал на путь вестернизации. Но капиталистическая этика, ставящая во главу угла выгоду и деньги, была слишком не похожа на исконные самурайские добродетели: искренность и приверженность сословному долгу.

Во-вторых, самураям совсем не оставалось места в новой социальной структуре. После того как в 1873 году была введена воинская повинность и создана регулярная армия, боевое искусство профессиональных военных стало никому не нужным. Их пайки сократились до минимума (а вскоре их вообще отменили).

В-третьих, самураи очень остро переживали потерю своего исключительного сословного положения. Так, их уравняли в правах со всеми остальными сословиями, отменили самурайские суды, запретили ношение мечей и сословных причесок (пучок на макушке).

Стараясь как-то спасти положение, Сайго подготовил проект о вторжении в Корею. Он рассчитывал, что при успехе операции самурайство могло бы оправдать в глазах общества свое право на существование. Кроме того, самураи смогли бы получить наделы на новых землях, которые помогли бы поднять уровень их достатка. Однако в правительстве его идею не поддержали, и Сайго, в гневе отказавшись от всех своих должностей, уехал в Кагосиму, зарекшись еще когда-либо иметь дело с властью. Вернувшись на родину, он написал:

Финал противостояния

В Кагосиме Сайго не терял время даром. Он помогал крестьянам (ему сохранили пенсию по выходе в отставку), организовал несколько школ для сельских детей, а также для самураев, которые тоже были недовольны новым порядком. Там изучались Кодекс Бусидо, философия, каллиграфия, стихосложение и фехтование — в общем, всё, что составляло сокровищницу японской культуры. Словом, хозяйство Такамори вполне можно было назвать патриархальной идиллией.

Но правительство с подозрением смотрело на затеи Такамори (число его учеников перевалило за десять тысяч!) и решило тайно вывезти из Кагосимы военный арсенал. Однако ученики Сайго, прознав о плане властей, оружие отбили. Сам сэнсэй об этом ничего не знал и не имел намерения конфликтовать с правительством, однако обратной дороги уже не было, в Токио нападение на эмиссаров не прощали.

Узнав, что в Токио формируется армия для похода на Кагосиму, Сайго собрал и свое войско. 17 февраля 1877 года 14-тысячный отряд Такамори вышел из Кагосимы на север. На знаменах восставших был начертан девиз: «Почитать добродетель! Сменить правительство!». Ни о каком противостоянии с императором не было и речи: для самураев его фигура всегда оставалась священной.

По пути Такамори решил захватить замок Кумамото — ключевой пункт на острове Кюсю. Но это был стратегический просчет. Гарнизон замка умело оборонялся, так что штурмующие несли большие потери. А в это время из Токио уже приближался карательный отряд, вчетверо превосходящий силы повстанцев.

В нескольких многодневных битвах войска Сайго были разбиты, и правительственные силы подошли к Кагосиме. Такамори было заперся в городе и приготовился к обороне, но пожалел мирных жителей, которых ждала страшная судьба, если паче чаяния город падет. Поэтому Сайго с небольшим отрядом своих последних сподвижников обосновался в пещере на склоне горы недалеко от Кагосимы. Перед решающей битвой, 23 сентября, ему доставили послание от генерала Ямагата — одного из командующих правительственными войсками:

«Прошло уже несколько месяцев, — писал генерал, — с тех пор, как началось враждебное противостояние. Ежедневно мы несли большие потери. Подчиненные убивают друг друга. Сражаются друг против друга товарищи. Никогда ранее не было столь кровопролитных столкновений, противных устремлениям человечества. И ни один из солдат по обе стороны не имеет ничего против другого. Солдаты Его Величества говорят, что сражаются, выполняя свой воинский долг, тогда как ваши люди из Сацума, по их собственным словам, бьются за Сайго…

Однако, очевидно, что людям из Сацума не на что надеяться ради исполнения своих замыслов, поскольку почти что все из ваших наихрабрейших офицеров убиты или ранены… Я серьезно прошу вас найти лучший выход из этой прискорбной ситуации как можно скорее, чтобы, с одной стороны, доказать, что настоящая смута не есть ваша истинная цель, а с другой — немедленно прекратить убийства с обеих сторон. Если вы примете удачные меры, враждебность очень скоро прекратится… Я буду чрезвычайно счастлив, если вы поймете мои чувства. Я писал это, борясь с нахлынувшими слезами, и все же не смог полностью выразить в письме все, что у меня на душе».

Ночь выдалась лунной, и Сайго с товарищами при бледном свете играли на лютне и писали прощальные стихи… Бой начался в четыре часа утра 24 сентября. Воины Сайго начали наступление, но попали под сильный ружейный огонь. Сам Сайго был в первые же минуты ранен в живот. Дальше его нес на спине товарищ Бэппу Синскэ, пока Такамори не попросил его остановиться у хижины местного отшельника. «Мой дорогой Синскэ, думаю, это место вполне подойдет», — с трудом проговорил он. Сев лицом к северу, в сторону императорского дворца, он сделал себе харакири.

О пользе бунтарей

Несмотря на то что Сайго был обвинен властями в предательстве, в народе его очень любили, и даже ходили легенды, будто он улетел на Оранжевую звезду (Марс) или где-то скрывается (выдвигались версии, что, может быть, даже в России!) и обязательно рано или поздно вернется, чтобы защитить всех несчастных и обиженных.

Власти вспомнили о Сайго в последнее десятилетие XIX века, когда в Японии началась эпоха возрождения традиционных ценностей. Тогда он стал настоящим героем. Но его значимость для японской истории не исчерпывается лишь приверженностью патриархальным ценностям.

Восстание Сайго аккумулировало в себе все радикальные оппозиционные силы Японии. Но большинство из его участников погибли. Так что в стране не осталось активной оппозиции, что позволило императору Мэйдзи довести свои начатые либеральные реформы (передача земли крестьянам, введение обязательного образования, создание регулярной армии и т. п.) до логического конца — принятия конституции (1899).

Даже наследник русского престола Николай (будущий Николай II, 1868–1918), созерцая памятник Сайго в Токио, заметил:

Материал впервые опубликован в январе 2011 в проекте «Телеграф Вокруг света», частично обновлен в октябре 2022