Когда писатель Юлиан Семенов создавал образ Штирлица, в его основу он положил биографии нескольких реально существовавших советских разведчиков. Вероятно, в их числе был и Лев Ефимович Маневич. Впрочем, он удостоился и «собственной» книги: художественную версию истории Маневича изложил писатель-фронтовик Евгений Воробьёв в романе «Земля, до востребования», одноименная экранизация которого вышла на экраны в 1973 году. Личность Маневича и впрямь интригует: создавший разветвленную резидентуру в Западной Европе, он пережил разоблачение и провел годы в тюрьмах и концлагерях, организовал группу сопротивления и успел встретить День Победы свободным человеком.

Выбор карьеры

Лев Ефимович Маневич появился на свет 20 августа 1898 года в Российской империи в городке Чаусы под Могилёвом (в ту пору эта территория нынешней Белоруссии входила в черту оседлости). Отцом Льва был мелкий служащий Исроэл-Хаим Абрамович Маневич, человек крайне небогатый, а мать мальчика занималась домашним хозяйством и воспитанием Льва, а также его старшей сестры Амалии и брата Якова.

В те годы евреи жили в России в условиях государственной дискриминации — и для пассионарного человека этой национальности существовали два основных пути: эмиграция или участие в революционном подполье. Яков Маневич выбрал второй вариант и вступил в РСДРП(б). Вскоре после этого его призвали в армию, где через некоторое время уличили в хранении в казарме пистолета с патронами, большевистских прокламаций, копировальной машины и взрывчатки.

После недолгого разбирательства его перевели в штрафной батальон, дислоцировавшийся в Бобруйске. Вскоре Яков принял участие в восстании этого батальона, состоявшемся 22 ноября 1905 года. После подавления бунта 13 его участников были приговорены к смертной казни, а остальные, включая Якова Маневича, — к каторжным работам.

Однако уже в 1906-м Яков с помощью товарищей по партии бежал и сумел покинуть пределы России. В дальнейшем он осел в Швейцарии. Вскоре родители отправили к Якову и Льва, решив, что подросток должен получить хорошее образование (для евреев в тогдашней России возможности поступить в вуз хотя и имелись, но были серьезно ограничены). Яков выбрал себе профессию врача, а 15-летний Лева в 1913-м поступил в политехнический колледж в Цюрихе. Вскоре выяснилось, что он обладает большим талантом к изучению языков: Лев Маневич в совершенстве овладел немецким, французским и итальянским. В свободное от работы и учебы время братья ходили на собрания, которые устраивал временно обосновавшийся в Цюрихе Владимир Ленин.

После Февральской революции 1917 года, покончившей с ограничениями для российского еврейства, братья Маневичи решили вернуться на родину. В апреле 1918-го Лев оказался в рядах Красной армии, а позже вступил и в ряды коммунистической партии. По некоторым сведениям, одно время он был сторонником Троцкого, но пострадать за это не успел.

Маневич прошел через всю Гражданскую войну, которая бросала его то в Азербайджан, то в Сибирь, то на Волгу. Лев числился и комиссаром бронепоезда, и членом штаба стрелкового корпуса, и командиром отряда особого назначения. Участвуя в боевых действиях, Маневич получил несколько ранений.

Именно тогда Лев обнаружил в себе качества, во многом определившие его дальнейшее призвание: красноречие и умение договариваться с людьми. Так, однажды в Башкирии он сумел уговорить сложить оружие целый отряд из шестисот мятежников против советской власти, скрывавшихся в лесах. Хорошо образованного юношу часто просили выступить на митингах или прочитать лекцию на ту или иную тему.

Когда Гражданская война завершилась, молодая советская власть приступила к крупномасштабному сокращению своей армии. Однако Маневич решил остаться в вооруженных силах и сделать карьеру профессионального солдата. Для этого требовалось повышение квалификации, поэтому в 1921-м Лев Ефимович окончил высшую школу штабной службы комсостава РККА, а в 1924-м — Военную академию РККА. Он нашел время и на то, чтобы устроить свои личные дела: летом 1921 года Лев женился на 22-летней дочери самарского фельдшера Надежде Михиной, студентке медицинских факультетов в Томске и Самаре. Годом позже у них родилась дочь Татьяна.

Поскольку Маневич знал иностранные языки и обладал опытом заграничной жизни, его в 1924-м определили в Разведывательное управление РККА. Первую свою заграничную поездку в качестве разведчика, пока еще под собственным именем, он совершил в Германию в 1925-26 гг. Предположительно, после этого он еще несколько раз выезжал в Европу — скорее всего, под псевдонимами.

В конце 1920-х Льва Ефимовича начали готовить к длительной миссии, в рамках которой ему предстояло стать совершенно другим человеком. Сначала глава советской военной разведки Ян Берзин хотел направить Маневича сотрудником резидентуры в Соединенные Штаты, но затем передумал и предложил Льву поехать в Австрию, а затем в Италию, где ему предстояло заниматься добычей новых технологий в промышленности, особенно авиационной.

Чтобы поднатаскать Льва Ефимовича в этой сфере, в 1929-м его отправили на курсы, организованные при Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. В ходе одного из учебных полетов будущий резидент-нелегал чуть не погиб — летательный аппарат потерял управление, но рухнул он, к счастью, в большой сугроб. Проезжавший мимо крестьянин помог выжившему пилоту выбраться из кабины.

По окончании этих курсов Маневичу выдали характеристику следующего содержания: «Дисциплинирован. Характера твердого, решительного; очень энергичен, иногда излишне горяч. Здоров, годен к летной работе».

Оперативный псевдоним

В декабре 1929-го в Вене появился бизнесмен Конрад Кертнер, который открыл в городе патентное бюро, занимавшееся регистрацией и продажей лицензий на различные изобретения. Проявляя особый интерес к авиации, Кертнер активно знакомился с людьми из этой сферы на банкетах, выставках, соревнованиях и испытаниях планеристов.

Будучи пилотом-любителем, компанейский предприниматель часто посещал различные аэродромы и даже выезжал в Великобританию, где присутствовал на проходивших там соревнованиях авиатехники. Правда, вскоре его жизнь в Вене омрачилась инцидентом — в какой-то момент австрийская полиция заподозрила Кертнера в торговле крадеными ценностями и бриллиантами, а также в сбыте наркотиков. Однако никаких улик против бизнесмена так и не нашли и заведенное на него дело закрыли.

Позже он перенес свою работу в Италию. В 1931-м Кертнер организовал международное бюро патентов и изобретений «Эврика» и стал его совладельцем. Развивая свое дело, австриец завел обширные знакомства в среде бизнесменов, имевших контракты на поставки военной техники для армий западноевропейских государств. Также он поддерживал общение с летчиками, авиаконструкторами, техниками, мотористами, наладчиками оборудования — и как губка впитывал полученную от них информацию.

При этом Кертнер позиционировал себя общегерманским националистом — он любил рассказывать о том, что все германцы должны объединиться под крышей единого могучего государства. А еще он заслужил репутацию такого знатока современных технологий, что немецкие и итальянские конструкторы начали звать Кертнера на совещания по разбору причин неполадок, выявленных у новейших образцов военной техники.

«Эврика» сумела завязать сотрудничество с рядом австрийских, чешских и немецких авиационных, судостроительных и машиностроительных фирм, обещая им помочь продвинуть их продукцию на итальянский рынок. В особенности Кертнер гордился контрактом, заключенным им с немецкой фирмой «Нептун», занимавшейся выпуском аккумуляторов передовой конструкции, в том числе предназначенных для подводных лодок.

Никто из его деловых партнеров не мог и предполагать, что у Кертнера есть оперативный псевдоним Этьен и что он организовал целую сеть по сбору разнообразной технической информации, полезной для СССР. Кертнер прекрасно осознавал техническое отставание Советского Союза в военной сфере и по мере сил помогал сократить его. Получив доступ к технологиям создания высокопрочных сталей, современных навигационных приборов, передовых образцов бронетанковой техники и автоматического стрелкового оружия, а также к чертежам строившихся в Италии и Германии боевых кораблей и докладам об испытаниях итальянских военных самолетов, Этьен наладил передачу этих сведений в Москву.

Созданная им резидентура, центр которой находился в Милане, насчитывала дюжину агентов действовавших в Австрии, Германии, Италии и Испании. С их помощью в СССР было передано 190 ценных документов и разного рода донесений.

Этьен-Кертнер не упускал ни единой возможности заполучить ценную информацию. Например, посещая разные мероприятия, связанные с авиацией, он тайком делал фотоснимки при помощи замаскированного фотоаппарата, в который была вмонтирована специальная кнопка для засвечивания пленки в случае провала.

Передавать добытую информацию Этьену помогала его радистка — девушка с оперативным псевдонимом Травиата. Свой радиопередатчик она скрывала в патефоне. Параллельно девушка училась на оперном отделении консерватории Милана — и порой Этьен передавал ей бумаги, содержание которых требовалось радировать на родину, прямо в оперном театре. Благодаря Травиате Этьен пристрастился к музыке и часто наведывался в оперный театр Ла Скала.

Слабым местом Этьена была его семья, ведь он выехал на миссию с женой Надеждой и маленькой дочерью Татьяной. На них заранее были оформлены документы гражданки Финляндии Марии Вестерхольм и ее дочери Айно. Местом рождения обеих был указан город Выборг — так объяснялся факт владения ими русским языком. Много лет спустя Татьяна рассказала пару случаев из их тогдашней жизни:

«В вагоне-ресторане сидящие неподалеку от нас пассажиры с удивлением повернулись на мой громкий возглас: „Ой, папа, смотри, они налили нам суп в чашки и еще туда яйцо бросили!“… А в Берлине, в гостинице, произошел еще один эпизод, который мог нам очень дорого обойтись. Я, как и отец, ужасно любила петь, распевала целыми днями. И вот однажды, приплясывая по коридору гостиницы, направляясь к нашему номеру, я распевала песню, которая кончалась словами: „Ура, ура, советская страна!“ — и с этими словами я влетела в номер. До сих пор помню побелевшие лица родителей, бросившихся ко мне. Мама, со свойственной ей горячностью, начала меня упрекать. „Надя, оставь ее, — сказал отец. — Она ведь еще ребенок“…»

Не желая подвергать себя и семью излишнему риску, Этьен не взял жену и дочь с собой в Италию — они остались в Вене. Но поводов для тревоги у него в Италии хватало и без близких, так что уже в 1932 году разведчик обратился в Москву с просьбой о замене, обосновав ее не только нервным истощением, но и сгущающимися над головой тучами. Опасения имели под собой почву: два человека, которых Этьен пытался завербовать в качестве информаторов, ответили отказом и могли обратиться в итальянскую контрразведку. Вероятно, так и случилось: вскоре Этьен выяснил, что его телефон прослушивается. Опасаясь ареста, он велел Травиате избавиться от радиопередатчика и уезжать в Швейцарию — что та и сделала.

Одновременно начались проблемы с женой и дочерью Этьена — венская учительница, готовившая Таню к школе, выяснила, что девочка, хотя и называла себя христианкой, не имеет никакого понятия о религии. Учительница попыталась выяснить причины такого невежества Татьяны у ее матери, но Надежда не смогла представить убедительного ответа. Учительница обратилась куда надо. После этого Надежду посетили с расспросами сотрудники австрийской контрразведки. В конце концов, женщину с ребенком удалось эвакуировать в СССР. К отъезду на родину готовился и сам Этьен, но ему оставалось выполнить буквально одно дело…

Из Кертнера в Старостина

К несчастью для Конрада Кертнера контрразведка Муссолини вышла на Паскуале Эспозито, одного из его агентов. Эспозито сломали рассказами о задержании его падчерицы Джанины и о пытках, которым якобы подвергается девушка — для убедительности несчастному предъявили заранее украденное белье Джанины, вымазанное красной краской… С помощью этого обмана Эспозито вынудили прийти в один из миланских ресторанов на условленную встречу с Кертнером, в ходе которой итальянец, как он пообещал ранее, должен был передать совладельцу «Эврики» незаконно добытые чертежи боевого самолета. Во время этой встречи, состоявшейся 3 октября 1932 года, Кертнера задержали с поличным.

Началось следствие, в ходе которого перед итальянскими контрразведчиками открылась поразительная картина. Оказалось, что Кертнер наладил связи с ценными сотрудниками военных предприятий и конструкторских бюро в Турине, Генуе, Болонье, Брешии и Специи — и качал из них информацию. «Расколоть» Кертнера на допросах не удалось — он до конца настаивал, что собирал чертежи разных самолетов не для передачи иностранной державе, а для создания самолета собственной конструкции. Более того, он ухитрился скрыть свою настоящую личность и так и остался для следствия австрийцем Конрадом Кертнером.

Расследование сильно затянулось: лишь в феврале 1937-го итальянский суд приговорил Кертнера к 16 годам тюрьмы (позже четыре года ему скостили). Отбывать наказание его отправили в тюрьму города Кастельфранко-Эмилия на севере страны. «Центр» же оценил заслуги «Кертнера» присвоением ему в 1935-м звания полковника. Соответствующий указ был, понятное дело, засекречен…

Кертнер, конечно, не мог знать, что в июне 1937 года начальник Разведупра Ян Берзин представил некоего полковника Маневича к званию комбрига. Разумеется, не было ему известно и о том, что годом позже Берзина, создателя советской разведки, обвинят в «троцкистской антисоветской террористической деятельности» в рамках «дела „Латышского национального центра“» и расстреляют 29 июля 1938-го на полигоне «Коммунарка». Всего же к весне 1939 года из 450 сотрудников внешней разведки, включая загранаппарат, было расстреляно или отправлено в лагеря 275 человек — 61% всего личного состава. В результате прервалась связь со многими ценными агентами за рубежом, с некоторыми — навсегда…

Кертнер же, по некоторым данным, продолжил свою разведывательную деятельность и в тюрьме. Он выяснил, что среди заключенных есть коммунисты, и вышел с ними на контакт. Этьен сумел убедительно доказать новым знакомым, что не является подосланным спецслужбами провокатором. Когда те удостоверились, что имеют дело с настоящим советским разведчиком, то взялись снабжать его информацией — в ту пору для зарубежных коммунистов помощь СССР была святым долгом и безусловной обязанностью.

Коммунистическая партия, находившаяся при Муссолини под запретом, обладала обширной сетью тайных сторонников, имела доступ ко многим государственным структурам. Заключенный Кертнер просил выяснить те или иные сведения и передать оставшимся на свободе сотрудникам советской резидентуры.

Так осужденный австрийский бизнесмен провел девять лет. В тюрьме он заразился туберкулезом, поэтому весной 1941-го Кертнера перевели в тюрьму на острове Санто-Стефано в Тирренском море. Затем пролетели еще два с лишним года — и пал режим Муссолини. 9 сентября 1943 года на Санто-Стефано высадились американские десантники, заняли здание тюрьмы и объявили об освобождении узников.

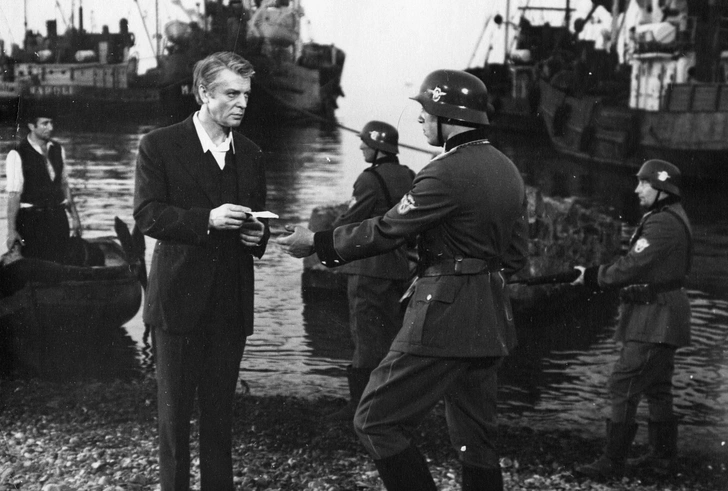

Оказавшись на свободе, Конрад Кертнер вместе с группой товарищей нанял парусное суденышко. Они решили плыть в порт Гаэта на материке. Увы, буквально за день до их прибытия город заняли немецкие войска. Кертнер осознал свою ошибку лишь после того, как их парусник бросил якорь в гавани Гаэты.

Сначала немцам было не до горстки бывших заключенных, растерянно бродивших по городским улицам. Но вскоре Гаэта была объявлена прифронтовым городом; оккупационные власти ввели комендантский час. Подозрительного бродягу задержали и поместили в местную тюрьму. В один из последующих дней заключенных, среди которых было немало пленных из числа солдат стран антигитлеровской коалиции, согнали в вагоны и повезли в Австрию.

Тут Кертнер счёл за благо переменить имя. Когда на соседней койке умер измученный тяготами заключения арестант Яковлев, Этьен облачил мертвеца в свой мятый пиджачок с номером 576. Сам же он натянул снятую с умершего гимнастерку, в которую над нагрудным карманом был вшит лоскут с цифрой 410. Таким образом, Конрад Кертнер умер, а вместо него возник советский военнопленный Яков Старостин. Имя это Этьен выбрал не случайно — так звали рабочего, вместе с которым Маневич в Гражданскую войну служил на бронепоезде. Немецкому же начальству Этьен объяснил, что произошла путаница — его, дескать, по ошибке записали Яковлевым, хотя на самом деле его зовут Яков Старостин.

Последнее признание Этьена

Во время всех проверок в гестапо новоявленный Старостин уверенно отвечал на вопросы, и не оставил поводов для сомнений в своей личности. Потянулись томительные дни в гитлеровских концлагерях на территории Австрии: сначала Старостина доставили в Маутхаузен, но потом перевели его филиалы: сперва в Мельк, а позже — в лагерь Эбензее. Этот железный человек и тут не опустил руки: присматривался к товарищам, выбирая из них самых надежных и сколотил подпольную группу сопротивления.

Главным помощником Старостина стал пленный советский офицер Грант Айрапетов. Подпольщики, которых лагерные власти в числе прочих заключенных отправляли работать на промышленных предприятиях, занимались саботажем, тайком выводили из строя заводское оборудование.

В тяжелейших лагерных условиях туберкулез Старостина стремительно прогрессировал. Товарищи помогли устроить больного в лазарет — была небольшая надежда, что там его хоть немного подлечат. Заодно друзья позаботились о том, чтобы в истории болезни появился неверный диагноз — они опасались, что Старостина, как заведомо неизлечимого, отправят «в расход».

Даже находясь одной ногой в могиле, разведчик не утратил своей умственной мощи. Он наблюдал, анализировал, по-прежнему руководил подпольной группой. На вес золота ценились новости с фронта — весной 1945-го гитлеровцы уже не могли скрыть, что война близится к концу, а к лагерю Эбензее подступают войска союзников. Старостин, размышляя об этом, опасался, что лагерное руководство напоследок постарается «утилизировать» всех узников и думал о том, как спасти людей от этой участи.

1 мая 1945 года разнеслась весть, что комендант лагеря Эбензее Антон Ганц хочет, чтобы все 16 тысяч заключенных спустились в находившуюся поблизости штольню. Старостин велел передать заключенным, чтобы никто не трогался с места — он опасался, что штольня заминирована. Лагерные охранники, нервы которых и так были на пределе, решили не тратить время на упрямившихся узников. А вскоре гитлеровцы, спасая себя, и вовсе начали разбегаться. В Эбензее временно воцарилось безвластие и Старостин, хотя его состояние совсем ухудшилось, взвалил на себя управление бывшим лагерем.

«Полковник Старостин и другие руководители подполья взяли всю заботу о наших жизнях на себя. Организовали команды по подвозке картофеля, муки из города Эбензее, и неделю мы были хозяевами в лагере», — свидетельствовал бывший узник концлагеря Эбензее Григорий Мелехов.

6 мая в Эбензее вступили американские войска, а через пять дней 46-летний Яков Старостин испустил дух в гостиничном номере в городе Штайнкогель. Туберкулез вкупе с испытанными в концлагере холодом и голодом его добил: Этьен так и не увидел жену и дочь. Но по крайней мере он умер на свободе. Перед смертью он раскрыл верному товарищу Гранту Айрапетову свой оперативный псевдоним и московский адрес. Именно благодаря этому удалось установить тождество личностей Маневича и Старостина.

Однако на надгробии разведчика долгое время было написано «Яков Никитич Старостин». Только спустя двадцать лет останки Маневича перезахоронили на кладбище Санкт-Мартин-Зюд в австрийском Линце, где погребены советские солдаты. На могильной плите выбита надпись: «Здесь покоится прах Героя Советского Союза полковника Маневича Льва Ефимовича. 1898-1945».

Жена и дочь Маневича тоже связали свою жизнь с разведкой. Во время Великой Отечественной войны Надежда служила в Разведывательном управлении РККА, а затем работала в редакции журнала «Военная мысль». Татьяна же стала военным переводчиком и преподавала иностранные языки в Академии Генштаба и Высшей школе КГБ. Обе они дослужились до звания подполковника.

Что же касается посмертной славы Льва Маневича, то в 1965 году ему было присвоено звание Героя СССР, а спустя восемь лет советские зрители увидели экранизацию его подвигов. В биографии Маневича до сих пор остается много пробелов — впрочем, в случае с человеком, выбравшим карьеру разведчика-нелегала, иначе быть и не может…